La campagne de Chine

D’abord ce n’est qu’un souffle échappé de cent bouches noires, et puis le grondement des étranges machines sature progressivement l’atmosphère, fait trembler l’immense structure de verre et de béton et la fumée de la cigarette au bout de vos doigts.

D’abord ce n’est qu’un point distant et comme immobile au bord de l’avenue-fleuve battue par le vent qui vient du froid et jette des grains de poussières dans les yeux, juste un point parmi des milliers d’autres. Deux traits de lumière verte déchirent cruellement l’ombre, deux lames taillées dans l’émeraude la plus brillante, qui s’élargissent et s’élargissent et vont se ficher dans le fond de la salle en vibrant doucement.

C’est un homme d’au moins mille ans qui tire son fardeau contre le vent, sur la carriole attachée à sa bicyclette un monceau de planchette si haut qu’il semble traîner toute son existence derrière lui – et cette avenue-là fait quarante kilomètres de long. Derrière, dans la pénombre, les mille voyants rouges des machines luisent et clignotent comme des yeux d’animaux à l’affût, une fumée blanche se met à danser dans la lumière glauque – toute une jungle électrique palpite et sent venir l’orage. A chaque coup de pédale ses jarrets se tendent à craquer, sa tête se lance en arrière et par la mince fente de ses yeux chinois il regarde sans les voir les cerfs-volants qui glissent dans le ciel. Cinq doigts écartés crèvent la surface de lumière liquide, les rayons lasers les chargent de diamants et de reflets. L’homme n’entend pas les klaxons qui rendent fous, juste les grincements de la machine à l’agonie, il s’arrache encore une fois à sa selle et s’apprête à souffrir pour quelques mètres de plus – devant lui, à perte de vue, l’avenue. La main s’agite en un salut, une tête émerge à son tour et durant un fugitif instant les longs cheveux ruissèllent de lumière, les murailles de haut-parleurs vomissent le tonnerre. Sans un bruit, sans un cri, le ressort de chair a lâché, une fraction de seconde avant que la pédale ne bascule vers l’avant : chaque fibre de chaque muscle a brûlé toute son énergie, et plus encore. L’artiste venu d’un autre monde se tient debout sur la scène, resplendissant dans son habit blanc, et bien que son visage reste dans l’ombre on peut deviner l’éclair de ses dents tandis qu’il sourit et s’extrait tout entier de son cocon de lumière – triomphant. Le vieil homme reste échoué au bord du fleuve, arcbouté sur ses pédales comme s’il voulait escalader le ciel, il ne bouge plus, il ne dit rien et son visage non plus, il était probablement mort depuis longtemps sans le savoir – vaincu.

Les derniers éclats du jour finissent de se dissoudre dans le brouillard et la grisaille de plomb et le crachin qui mouille à peine le pare-brise. (ceci n’est pas…) Une ville à plat transpercée par d’immenses avenues, le nez contre la vitre du taxi on voit des milliers de cyclistes qui glissent lentement vers l’arrière et disparaissent dans le néant, remplacés, toujours remplacés, comme les herbes d’un fossé ou les cailloux d’un ballast, fantômatiques cohortes errant dans une cité de cendres et de silence. A l’arrière des camions bâchés les visages des soldats font des taches claires, des cigarettes rougeoient au creux de leurs paumes (… un article sur la Chine… ) Parfois un rond lumineux flotte sur l’asphalte luisant, un diabolique équipage fonce dans le pare-brise : engoncé dans un épais manteau vert au col de fourrure relevé, un soldat chevauche une énorme moto kaki (… juste une série d’impressions…), son bonnet à oreillettes frappé de l’étoile rouge et ses lunettes rondes dissimulent presque entièrement son visage ; assis à côté de lui (… et de choses vues.) dans le side-car, un autre soldat pareil et impassible regarde droit devant lui. Et vous vous demandez si c’était une aussi bonne idée que ça…

L’automne à Paris

Le chauffeur de taxi était tellement ivre qu’il pouvait à peine parler et certainement pas conduire. Et vous étiez assis derrière lui en train de prier silencieusement et de vous demander si la petite flamme de votre briquet ne risquait pas de métamorphoser l’abominable 404 en une superbe boule de feu lancée à cent quarante sur l’autoroute. Quand le phare s’est détaché de la carrosserie et a explosé contre le pare-brise, le type a émis un drôle de bruit et s’est retourné. Sans ralentir. Pendant qu’il vous regardait hébété, la voiture a frôlé les glissières à gauche, une quinze tonnes à droite, puis a repris une trajectoire à peu près normale. Rassuré, vous avez allumé votre cigarette : plus rien ne pouvait vous arriver. A l’aéroport, le chauffeur est allé constater les dégâts, il secouait. Puis il vous a demandé, comme s’il venait de se rappeller que c’était une chose à faire, si vous alliez loin comme ça. Vous lui avez dit en Chine, il a regardé son pare-brise en miettes et puis vous de nouveau : “Eh ben, vous avez de la chance.” Et tout ce temps après, vous ne savez toujours pas de quoi il voulait parler.

Dans le dernier siège du dernier gradin, assis entre ciel et terre. La scène est à près de cent mètres en contrebas, tout au bout d’un océan de matière plastique orange, rectangle de pâle lumière dans un stade noyé d’ombre. C’est le début de l’après-midi, les travailleurs sont partis déguster leur bol de riz. Seuls quelques Chinois déambulent dans le Palais des Sports et se prennent les pieds dans les câbles qui jonchent le sol. De chaque côté de la scène les enceintes miniaturisées s’entassent, noires, belles, nettes, éléments du mystérieux jeu de construction un instant délaissé par les grands enfants venus de l’Occident. C’est un grand et beau stade tout neuf, tableaux d’affichage électriques et pendules phosphorescentes pour fins de matches haletantes. Sur les côtés, deux longues inscriptions chantent rouge sur blanc le rapprochement entre les peuples par la sueur, les croche-pieds et les coups de coude. Il fait un froid de loup. Perché la-haut, le journaliste médite sur la grandeur de cette aventure et sur la meilleure façon de redecendre sans se casser la figure.

Le guide a dut d’accord, il a retiré la cassette de musique chinoise et l’a remplacée par celle que lui vous tendiez. Quand les premiers accords rouillés de “Start me up” ont explosé dans les haut-parleurs du bus, vous avez concentré votre attention sur son visage et sur celui du chauffeur dans le rétroviseur. A la dernière note de “Waiting on a friend”, vous n’en saviez pas plus.

Heartbreak hotel

Les chambres sont glacées et grandes et vides, le vent s’acharne jour et nuit sur les fenêtres, les tuyauteries protestent dès qu’on approche de la salle de bains. Les Soviétiques ont commis cet hôtel au temps où Elvis était beau et sauvage, quand les Chinois et eux s’aimaient d’amour tendre. Polis, ils se sont crus obligés d’ajouter au style blockhaus de l’ensemble quelques chinoiseries du meilleur effet. Le résultat est donc à mi-chemin entre la caserne russe et la caserne chinoise. Et l’intérieur n’est pas moins glauque, kilomètres de carpettes vineuse et d’origine au long de couloirs-labyrinthes, portes badigeonnées du diarrhée brillant réglementaire. Assis sur votre lit, vous toussez et buvez un autre doigt de vodka au goulot, vous songez à tous les conseillers russes qui, avant la grande fâcherie, ont fait la même chose au même endroit, aux cuites terrifiantes de tous ces jeunes ingénieurs ou capitaines qui rêvaient à leur Ukraine lointaine et à des femmes blondes, à leurs cigarettes en carton et à leurs chansons tristes captées par les micros amis. PLus d’un, c’est sûr, a fini par appuyer un gros revolver socialiste contre sa tempe rasée.

Vingt tonnes de matériel atomisées à travers la salle immense, le jeu se complète peu à peu et commence à prendre forme inhummaine : à cette armée française comme à toutes les autres il ne manquera pas un bouton de guêtre. Les acrobates escaladent les minces tourelles de métal d’où tomberont les lumières, l’insecte de fer darde vers le néant ses gros yeux de verre d’où jailliront les rayons de mort. Remparts d’instruments, blocs compacts des retours, plus de synthétiseurs sur scène que dans la discothèque entière d’un vrai rocker. Et partout ces caisses rouge vif aux angles de métal blanc, si belles et si douloureuses aux tibias. Un demi-milliard pour faire de la musique. Immobiles, des dizaines de bannières noires pendant au plafond. Au-dessus de la scène, une autre, immense et majestueuse, annonce le programme en idéogrammes d’or sur fond bleu nuit : “La Nuit Electronique” – ou “Electrique” personne n’a l’air très sûr.

La Grande Muraille noyée dans le brouillard, prise d’assaut par des hordes de touristes aux poches bourrées de devises – et ces vénérables pierres contre lesquelles sont venues se briser tant d’invasions barbares ne peuvent rien contre celle-ci, qui n’est pas forcément la moins dangereuse. Rien à voir dans cette purée de pois que la forme vague de ses pieds sur la pierre visqueuse des tours de guet et des escaliers, des fantômes qui errent devant les créneaux et s’interpellent avec l’accent du désespoir, du Kansas ou d’Osaka. Et cette ouate mouillée qui se colle au visage, éteint les cigarettes. Les appareils de photos cliquètent, les caméras ronronnent, les pellicules enregistrent docilement le néant. Sur la route en contrebas un tracteur patine sur l’asphalte et fait fumer ses pneus cent fois réchappés, des soldats en uniforme olive regardent les bus déverser leur cargaison de visiteurs, de grosses voitures noires aux rideaux tirés passent silencieusement, un petit fanion rouge flottant sur l’aile avant comme dans “Le Secret de l’Espadon”. C’était la seule différence avec le Mont Saint-Michel un jour de grand brouillard.

Le grand type arrache la bouteille de bourbon de ses lèvres et envoie au plafond un rot formidable. Après avoir discrètement jugé de l’effet produit sur les Chinois alentour – aucun – il allume une cigarette et se remet à effectuer de mystérieuses opérations sur le clavier de son ordinateur – des colonnes de chiffres plus mystérieux encore s’inscrivent sur l’écran. C’est un Initié, il passe ses journées et une partie de ses nuits sur le radeau qui dérive au beau milieu de la salle, relié au paquebot qu’est la scène par une multitude de câbles et de fils. Certains Initiés portent un casque émetteur-récepteur sur la tête pour communiquer avec le vaisseau amiral, d’autres empoignent un porte-voix, d’autres se content de brailler et n’ont aucune chance. Ce sont les gens qui savent ce qu’il y a dans le ventre des machines et réparent un synthétiseur avec du chatterton, qui savent où planter Ce jack-là, à quoi sert Ce bouton exactement semblable à cent autres sur une console, mettre un poil d’écho sur la caisse claire et le projecteur rouge sur Frédéric, transformer un vague croquis en chiffres puis en image dans le ciel. Ce genre de choses. Magique, pour qui toute personne capable de changer une ampoule est déjà un peu extra-terrestre. Vus de l’extérieur, les habitants du radeau sont tous membre d’une même confrérie, occupés à la lueur de leurs chiches loupiotes à tisser l’habit de son et de lumière de leur Prince Charmant. Vus de l’intérieur, ils se subdivisent en différentes familles – sonorisation, enregistrements, éclairage, lasers – et pas forcément soeurs. Du loulou au savant fou, tout ce monde-là s’affaire et parle une langue dont la plupart des mots sont inconnus du non-initié, si l’accent ne l’est pas : Paname.

Charlotte sometimes

Elle se déplace sans faire de bruit et sans laisser de parfum derrière elle. On la voit, elle sourit et dit un mot de sa voix rauque et puis on ne la voit plus on y repense et on la cherche du regard – la flamme de sa chevelure dans une zone d’ombre, un reflet aigu dans l’objectif du Nikon qu’elle presse contre son visage.

Une autre avenue déserte, une autre nuit. Louis cogne de son gros poing noir contre le volant de sa Toyota – plaques diplomatiques – et se plaint amèrement de ce qu’un honnête attaché d’ambassade pas vilain garçon ne puisse scorer une seule fille en quatre ans, QUATRE ANS, dans une ville de dix millions d’habitants. Quand Louis rentre au pays, là-bas en Afrique, ça doit fumer. Il part d’un rire formidable et regarde dans le rétroviseur la fille au cheveu de lin.

Eldoradeau

Ces gens admirables, les sacro-saints techniciens, ont réussi le tour de force de passer avec les responsables de la sécurité un accord plus qu’improbable aux termes duquel ils, et eux seuls, ont le droit de FUMER et de BOIRE tout leur, hum, saoul à l’intérieur de leur parc à huîtres. Avant, pendant et après les concerts. Alors les cendriers se remplissent et les bouteilles se vident et les rock-critics font semblant de se passionner pour la technique, de temps à autre quelqu’un empoigne le porte-voix et hèle paquebot. Tout autour de cet Eden, des Chinois imapssibles qui regardent, absolument : rien ne les impressionne plus que la technologie – d’où l’accord. Là-bas au loin, blouson rouge et écharpe blanche, le capitaine arpente le pont de son navire.

L’interprète de Mylo fait un caprice : “J’ai faim !” Mylo le regarde sans le voir, fourrage dans sa crinière : “Plus tard, fils. ‘core du boulot. ” L’autre, qui passe à moitié par-dessus le siège avant du taxi, insiste : “Mais j’ai faim, moi !” “Ta gueule”, fait Mylo sans même y mettre un point d’exclamation. Il est responsable de la production du film qui se fait sur la tournée, en ce moment il pense à Marco Polo. C’est le titre futur de la super-production en déroute qu’une équipe italienne tourne à Pékin depuis des mois, et il connaît TOUS les Italiens du cinéma, Mylo, pour avoir bien des fois travaillé avec Sergio Leone. Alors hier il a fait un saut sur le tournage et tapé dans le dos de tous ses chers amis, ils lui ont promis de lui prêter un travelling pour filmer le concert du lendemain, viens lé chercher avé ouné camionnette. Le lendemain c’est auojourd’hui, l’interprète a complètement oublié de faire venir la camionnette et failli se faire étrangler sur les marches de l’hôtel. Et maintenant il a faim ! A MIDI ! Alors il râle de plus en plus fort pendant que Mylo tire sur son infâme cigarillo et songe à son beau travelling envolé, aux Italiens plantés à Pékin et qui ont bellissimement répondu, quand il leur a demandé comment ils s’arrangeaient pour les filles : “Ma, Mylo, ici il n’y a qu’une chose à faire : revenir à ses amours de jeunesse.” Geste à l’appui. “J’AI FAIM !” hurle le binoclard au bord de l’hystérie. Puis il pointe un index accusateur vers la petite bedaine indéniablement capitaliste de Mylo : “Tu peux attendre, toi : TU ES GROS !”

Tapis rouge

De chaque côté de la monumentale entrée, des soldats, revolver au côté, fixent d’un oeil vide la gigantesque place Tien An Men que la nuit envahit et où le portrait géant de Mao s’évanouit dans le gris. Monumentale, gigantesque, géant : c’est comme dans un film de Cecil B. De Mille, si majestueux et si… creux à la fois. Le plafond haut comme le ciel, les colonnes sévères qui attendent leur Samson et l’escalier hollywoodien – période peplum – tout là-bas au bout de kilomètres de moquette rouge. Moquette que bien des souliers vernis, ceux des hôtes de marque de la Chine Populaire, ont foulée, mais jamais auparavant des santiags et des basketts dont les Ramones ne voudraient pas. Jean Michel Jarre et Charlotte Rampling, scintillants, guident hardiment leur petite troupe à travers ces espaces infinis en faisant bien attention de ne pas se prendre les pieds dans le tapis, les caméras virevoltent autour d’eux et les cancres ferment la marche en tirant sur leur noeuds de cravate et en se bourrant les côtes de bêtes coups de coude. Impressionnés quand même : en haut de l’escalier, un ministre les attend. Tout le monde est déjà sûr d’une chose au moins : la soirée ne sera pas follement rock’n’roll.

Pastis à l’apéritif, cassettes de rock dans la machine. Gilles et Catherine vivent à Pékin depuis bien des années – elle, mao convaincue, est allée jusqu’au bout de ses idées, c’est-à-dire jusqu’ici, après Mai 68 – ils n’en sont pas moins gais et malicieux et n’ont pas pour autant oublié comment on cuit un poulet et ce qu’on boit avec. Ils se sont bâti un petit nid chaud et doux au coeur de la grande ville étrangère, et quand l’homme de la radio leur propose de les questionner, micro au poing, sur certaines “réalités” chinoises, c’est comme si la fenêtre s’ouvrait brusquement et laissait entrer dans la pièce le vent glacé qui agite les branches au dehors. Gilles est de la race des fous d’opéra, mais il ne refuse pas un bon petit rock à l’occasion. Prosélyte, il a essayé de brancher ses amis chinois sur les rythmes sauvages de Supertramp ou du Floyd. Au bout de quelques temps, et avec toutes les précautions oratoires d’usage en ces contrées, les amis ont fini par (re)cracher le morceau : oui-oui, c’est certainement très bien, mais nous… heu…

Depêche

AFP/Pékin/23-10-80 – Premier concert de rock’n’roll en Chine donné par le groupe “Godiego” à Tianjin (Est de Pékin). Group composé de quatre musiciens japonais et d’un Américain.

L’autre Gilles, celui de l’AFP, a sorti le papier de sa poche et vous l’a remis. Les autres journalistes veulent savoir. Pas question. Vous relisez encore, adossé au mur de la loge. Et vous avez beau vous dire que ça n’a rien à voir, que ce Godiego n’existerait même pas sur une carte du rock au 1/1 000 000è et que c’était probablement cinq hippies en vadrouille avec leurs guitares fleuries, tout cela ne change pas la date inscrite en haut de la dépêche : 23/10/80, il y aura un an jour pour jour. Et vous vous sentez un peu comme le cosmonaute qui, débarquant sur quelque planète inexplorée, pose le pied sur un préservatif usagé. Made in Japan. Aucun des membres de la Commission des Spectacles ne semble au courant, mais ça ne pouvait pas non plus être un concert clandestin – pas question. Alors ?

Pas au courant

Pas la panique, non. Juste un petit vent d’inquiétde qui commence à souffler sur le stade : le programme d’installation est loin d’être respecté par les Chinois, alors comment allons-nous donner un concert ce soir s’il n’y a pas d’ELECTRICITE ? Bonne question. Les Chinois reforment le cercle et débattent de ce grave problème. Réponse dans quelques heures – ou demain matin.

Frédéric

Il cultive son look comme d’autres leurs plantes vertes, avec assez de soin pour être le seul des “artistes” dont on sache instantanément qu’il en est un. Cheveux bouclés et barbiche de savant fou, épaulettes démesurées et badge éternellement clignotant sur le coeur, tout en bas du pantalon rouge des chaussures blanches. Entre Spirou et Flash Gordon, et ce n’est que son costume de tous les jours. Frédéric joue des synthés, comme tout le monde. Il est plus particulièrement chargé de la partie rythmique.

Nuit caline

La jeune femme assise de l’aute côté de la table a mis sa plus belle robe et un discret nuage de poudre sur son nez. Elle gazouille, quand son regard croise le vôtre elle rosit et baisse les yeux. Elle est présentatrice de spectacles, star de Pékin et bien mignonne, elle officiera demain soir au Palais des Sports. N’empêche : pas question de badiner. Au moment où vous commencez à vous assoupir en rêvant de Mötörhead lâché parmi les nappes blanches de ce banquet, les applaudissements crépitent et le Ministre de la Culture attaque son discours : l’amitié franco-chinoise et le rapprochement des peuples par la musique, exactement ce qu’il fallait pour vous réveiller. Lemmy et ses acolytes se livrent à des actes jamais vus en ces lieux et, après un sublime et dernier outrage, vont terminer leur météorique tournée chinoise en Mandchourie. Seulement un rêve, interrompu par une autre salve d’applaudissements : Jean-Michel Jarre dans sa veste rouge parle de l’amitié sino-française et du rapprochement des peuples par la musique. Et juste au moment où vous vous dites que ce jeune homme est décidément bien sérieux et croit sans doute à tout ce qu’il dit, son regard accroche le vôtre et, brusquement pétillant de malice, en dit bien plus et tout à fait autre chose que son long discours. Tiens, tiens…

Permanent

Les stars n’y font même plus attention et ne mettent plus depuis longtemps leurs doigts dans leur nez en public. Mais pour qui ne fait qu’effleurer les limites du Cercle Intérieur, c’est une drôle d’impression. L’éclat du soleil dans un objectif fixé sur vous – enfin, juste à côté – les projecteurs qui vous explosent au visage et arrachent vos vêtements de nuit. “Ce ne sera pas un film du genre “Elton John en URSS”, non. Pas seulement des concerts filmés et deux ou trois scènes de rue pour faire couleur locale. Plutôt une vision de la Chine à travers la tournée de Jarre – ou alors une vision de Jarre à travers la Chine.” ATV officie, comme pour Elton d’ailleurs, une douzaine de solides Anglais blonds et roses dirigés par un metteur en scène brun et pâle qu’il vous suffit de regarder travailler pendant une demi-journée pour savoir qu’il a le bon oeil. Des kilomètres de pellicule impressionnée pour, au bout de quatre mois de montage, deux films légèrement différents dans leur forme et leur durée : une heure pour les télévisions et les cassettes vidéo, une heure et demie pour les cinémas. Les joues encore rougies par le feu du rasoir, caméramen et preneurs de son cuillent les étoiles à leur petit déjeuner et ne les lâchent plus jusq’au seuil de leur chambre à coucher – certains regretteront amèrement qu’ils n’aillent pas plus loin, estimant que ce document sera incomplet sans le moindre témoignage sur les nuits de Charlotte Rampling au pays des bicyclettes. Mais ceux-là sont des pervers, et nous sommes bien d’accord.

Dominique

Dominique est grand et maigre et barbu comme un artiste. Il est si discret et si calme que vous mettez toujours un moment à vous apercevoir qu’il est dans les parages – mais c’est peut-être parce qu’il a amené sa femme avec lui et n’a pas à courir dans tous les sens comme un lapin. Il a de très belles mains, longues, souples et fortes, qu’il promène sur ses claviers avec une sorte de détachement. Dominique joue des synthétiseurs – quoi d’autre ? – et aussi de la guitare-synthé. Mélodies et soli.

Haut parleurs

Il y a un problème ? Il faut en parler. Il n’y a pas de problème ? Parlons-en. Soixante-dix voyageurs aux valises badgées “Jean-Michel Jarre/China Tour 81” plantés dans l’aéroport de Pékin pour un obscur problème de chambres d’hôtel. Première, pour ceux qui prennent en marche cet express lancé vers l’Orient depuis des mois, d’une infinie série de discussions à propos de tout et rien, le plus infime détail entraînant automatiquement des palabres marathonesques. Trésors de diplomatie, assauts de persuasion, menaces voilées. S’il faut discuter pendant des HEURES à propos de simples chambres d’hôtel, alors on peut admirer ceux qui ont réussi à faire accepter la tournée par les Chinois, leur diplomatie, leur patience, leur ruse. Toujours sur le fil du rasoir, avec cet impératif absolu : ne jamais faire perdre la face à ses interlocuteurs. Meeting le matin et meeting au déjeuner et meeting loin dans la nuit. Et quand vous croyez que tout est réglé et vous épongez discrètement le front, un petit homme en gris lève la main : “Oui, mais…” Assis sur le trottoir devant l’aéroport, vous fumez des cigarettes et regardez dans les yeux votre première nuit de Chine.

Nuits de Chine

Si pour vous la nuit est la période de temps comprise entre dix-neuf heures et vingt et une heures, alors Pékin vous appartient et vous pouvez, après la soupe et le riz, terminer la fête en buvant DEUX bières avant d’aller vous coucher. Mais si vous êtes de la race de ceux pour qui vingt et une heures c’est la fin de l’après-midi, alors vous avez du souci à vous faire : à l’heure où vous terminez de vous pomponner en buvant un petit apéritif et vous sentez enfin prêt à brûler jusqu’à l’aube, tchac ! le rideau de bambou tombe et vous condamne à échouer le ventre vide entre deux draps glacés. Mais vous êtes plus malin que ça, vous vous êtes renseigné dès votre arrivée et connaissez les bonnes adresses. Comme le club disco de l’hôtel, arrière-salle de café où l’on sert de la bière mais pas de disco – et déjà vous le REGRETTEZ – une table de ping-pong et le bruit de la petite balle comme pour Monsieur Hulot. Comme l’autre club disco, le plus fameux de la ville, quelques flippers agonisants remplacent le ping-pong et c’est à peine moins déprimant. Comme les bars de grands hôtels, une dernière bière sous les néons blafards. C’est tout. D’une manière ou d’une autre, en faisant toutes les “boîtes” de la ville et en attendant le taxi du retour un grand moment, vous êtes au lit avant minuit, plus rempli de bière qu’un roadie anglais. Mais naturellement un rock critic, même à la retraite, ne saurait se contenter d’aussi piètres nuits : une ville de dix millions d’habitants, fussent-ils communistes ET chinois, à forcément mieux à offrir. Elle a.

Portrait de l’artiste

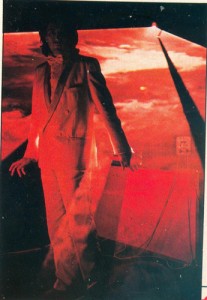

Mais, bon, malice ou pas malice, Jean-Michel Jarre est fondamentalement un jeune homme sérieux. Concerné. Articulé. Bien élevé. Son visage romantique et ses yeux doux n’en font pas forcément le rêveur que l’on pourrait croire : il sait exactement où il va, et il y arrivera. A force de travail, de volonté, de patience – tous les musiciens qui se sont endormis au petit matin sur la moquette de son studio pendant qu’il continuait de tripoter ses machines en ont fait la douloureuse expérience. Le sérieux, c’est moins amusant que les grands airs de diva évaporée et les caprices, moins romantique que l’irresponsabilité et le dédain de toutes les basses contingences matérielles, voyez-mo-manager – on en a tellement vu qui jouent ce jeu-là et qui, une fois les photographes partis, arrachent la défroque du clown pour endosser celle de l’homme d’affaires : assez rigolé, combien on a fait aujourd’hui ? – mais c’est tellement plus clair. Jarre ne se présente jamais pour ce qu’il n’est pas. Et il n’est pas une star. Juste un musicien. C’est à l’évidence la conséquence d’une éducation très comme il faut qui l’empêchera à tout jamais d’être un rocker – ce qu’il ne cherche pasà être – et d’une réserve ou d’un sens du ridicule aigu qui l’empêcheraient de même faire semblant, comme tant de petits bourgeois faussement dévoyés. N’attendez donc pas de lui qu’il sorte en plein meeting d’affaires une colombe vivante de sa poche et lui tranche la tête d’un coup de dents : ça c’est pour Ozzy. Jarre est bien élevé. Clean. Le problème, c’est que sa musique a tendance à l’être aussi. Un peu trop. Et tout comme on aimerait parfois que l’homme fasse quelque chose de vraiment incongru, et peut-être même dégoûtant, on aimerait que sa musique s’extirpe de sa gangue de sérieux et de trop grand RESPECT des formes. Juste pour qu’y passe un petit frisson de vie – et la vie n’est jamais parfaite, même Dieu vous le dirait. “Chants Magnétiques” est un pas encore timide dans cette direction, vers les miasmes du dehors. Mais c’est définitivement l’aventure chinoise qui fera craquer le vernis, qui déflorera cette musique trop vierge d’émotions et la fera saigner. L’album live enregistré à Pékin et surtout à Shanghaï devrait témoigner de cette évolution, plein de bruit et de fureur, plein de VIE. Car jamais auparavant l’aimable jeune homme n’avait été au contact de la foule, jamais il ne s’était bagarré sur une scène devant un grand trou d’ombre, jamais il n’avait eu peur, jamais il n’avait senti l’aile du désastre l’effleurer, jamais il n’avait senti son coeur éclater de joie et ses aisselles ruisseler de sueur tandis qu’il saluait vingt mille personnes en délire. Il aura fallu qu’il aille au bout du monde pour se faire des frissons rock’n’rolliens, et c’est déjà une chose surprenante. Ce qui l’est plus encore, c’est qu’il ait été assez rapide pour les transformer instantanément en émotions musicales. Sur l’affiche qui ouvre cet article, il est écrit : “Le synthétiseur électronique recrée tous les sons de l’univers.” Ca n’est déjà pas mal. Mais si cet instrument inhumain se met à retransmettre AUSSI les battements du coeur…

Kids in China

Il y a le cerveau de la ville. Béton et angles droits, larges perspectives bordées d’immeubles modernes dont le soleil froid fait scintiller les vitres. Et tout au bord, comme un cancer, il y a la vieille ville. Inextricable entassement de maisons lépreuses aux balcons de bois et aux entrées noires et puantes comme des trous du cul, ruelles surpeuplées où pour la première fois on voit des gens qui ont l’air de flâner et non d’aller au travail ou d’en revenir. C’est le coeur. Et au coeur du coeur se faufile un vélomoteur orange chevauché par un jeune homme en blouson de cuir et lunettes noires. Spectacle rarissime : PERSONNE ici n’a de vélomoteur orange, de blouson de cuir, de lunettes noires. Et quand le type passe à votre hauteur sans vous accorder un regard – alors que TOUT LE MONDE vous regarde – vous constatez qu’il porte un walkman sur la poitrine et des écouteurs vissés sur les oreilles. Et cela devient franchement extraordinaire, presque aussi anachronique que de croiser un palanquin porté par des esclaves et par les rideaux entrouverts duquel un mandarin aux yeux cruels cracherait sur la populace des pépins de mandarine. Presque.

Bunny

“Bunny, je le prendrai dans le prochain film de Léone. Il a une gueule à faire du cinéma. On verra sa figure à travers une vitre pendant le pré-générique, avec ses lunettes noires, et ses habits noirs et ses airs de mafioso. Et puis flotch ! une balle lui fera exploser le crâne et ce sera la fin de son rôle. Cinq secondes, mais quelles ! Générique.” Et Mylo éclate de rire. Bunny est le batteur, un vrai rocker.

Kids in China (II)

Qui est le jeune homme au walkman ? Un représentant de la “jeunesse dorée” de Pékin, un de ces enfants de hauts fonctionnaires qui, ici comme dans tous les pays où l’on ne rigole pas, vivent un peu mieux que les autres et sont un peu plus à l’écoute du monde. Rien de très spectaculaire ne les différencie de la masse, juste des vêtements un peu moins… uniformes – un imper, un col roulé – juste une coupe de cheveux moins réglementaire ou un soupçon de rouge à lèvres, juste une façon un peu plus cool. Dans les cafés où ils se réunissent, rien de fracassant non plus : une atmosphère différente, quelques détails incongrus en cette ville, une manière d’être autre tempérée par pas mal de prudence. Des regards. Des regards qui ne s’attardent pas sur votre visage d’Occidental mais glissent sur votre blouson, votre ceinturon américain, vos jeans, vos mocassins. Cool et branchés ils sont par rapport au jeune Chinois moyen : leur parents ont peut-être voyagé, vu et rapporté des choses, ils savent que l’univers ne se limite pas à la Chine et qu’ailleurs on vit différemment – et parfois même on s’amuse. Ce sont ces kids à la mode chinoise qui ont, il y a trois ans, lancé un embryon de mode disco dans les sphères privilégiées, donné des soirées sinon clandestines, du moins très, très privées au cours desquelles on écoutait les Bee Gees et Donna Summer en sourdine, où l’on dansait en essayant timidement de recréer l’attitude de John Travolta sur la photo de la cassette. Saturday night fever à Pékin, oui. Et puis la fièvre est retombée d’un seul coup.

Extérieur nuit

Deux soldats patrouillent dans le parc de l’hôtel, fusil à lépaule. Ils traversent lentement les nappes de brouillard, quand ils passent sous un réverbère les baïonnettes accrochent des éclats de lumière au-dessus de leur tête. La Chine Populaire protège bien ses hôtes étrangers. Contre quoi ?

L’univers écoute

Le Rêve Ultime, le Grand Plan Mirifique : créer une musique qui soit universelle, qui parle au Bantou comme au Lapon, au fou de Mozart comme au fan de Kiss. Le rêve irréalisable d’un alchimiste des sons enfermé nuit et jour dans son studio. Seul. Éternellement en quête de la perfection et incapable de voir que lamort lui fait toujours escorte. Il faut SORTIR, aller dégueuler avec Gainsbourg dans les caniveaux de la vie. Jarre a préféré aller en Chine, et il a gagné – on le soupçonne d’être un type qui gagne toujours. Gagné l’imperfection, car aucun concert n’est jamais parfait, gagné de grosses boîtes de métal rondes renfermant plus de vie que toute son oeuvre passée. Reste à espérer que les vieux démons de la perfection ne reviendront pas trop souvent visiter l’artiste durant les logns mois de mixage solitaire, que le résultat de tout ça ne sera pas un disque impéccable mais exsangue.

Impair et manque

Trois heures avant le début du concert, cent quatre-vingts minutes avant l’événement historique, les musiciens n’ont pas encore joué une note. L’électricité n’arrive toujours pas jusqu’à la scène. Ce sera donc pour tout le monde, musiciens éclairagistes, lasers, sonoroisateurs, du trvail sans filet. Jarre a encore son blouson rouge sur le dos, voilà qu’il vous dit un mot aimable quand vous passez en essayant de vous faire tout petit. Comme si c’était VOUS qui aviez besoin d’un peu de réconfort. Après tout, c’est LUI qui a mis le gros tas de plaques sur le tapis, lui qui sait maintenant que les, choses étant ce qu’elles ne sont pas, il faudrait un miracle pour que sorte le bon numéro. Tout le monde est à cran et fait des efforts pour ne pas le montrer. Ca change.

Louis

Le grand Noir est franchement retourné sur sa chaise, oubliés ses copains et sa bière, il dévore des yeux la blonde de la table voisine. Elle lui demande en anglais s’il a l’heure, il agite ses mains et fait rouler ses yeux : “Non-non-non-non, je vous regardais pas. Je jetais juste un coup d’oeil alentour.” Alentour ! Il a vraiment dit alentour. Une demi-heure plus tard, Louis pleure sur votre épaule parce qu’il a fait une grosse bêtise. “Ah ! tu peux le dire ! J’étais en poste à l’ambassade de Paris, comme un roi. Et tous les copains du Cameroun qui débarquaient m’appelaient et j’étais OBLIGÉ d’aller faire la java avec eux dans les boîtes et tout ça. J’en ai eu marre, j’ai demandé à changer de poste.” Il boit un peu de bière, secoue la tête, incrédule. “Oui, j’ai fait ça. Et je suis ici depuis quatre ans, ET J’EN CREVE !”

La chose

Il y a cet insecte orange debout sur la scène avec l’air un peu bête. Assis sur, un homme qui le frappe et le fait crier, siffler, gronder. Octogones plats de tailles différentes, Bunny les touche de ses baguettes et c’est comme s’il frappait des peaux et des cymbales – mais ça n’est pas pareil non plus : le son synthétisé et débarrassé de toute scorie est celui d’un jet comparé au crachotement d’un avion à hélices, lisse et fuyant. “La batterie traditionnelle est un instrument anachronique dans la panoplie des groupes modernes. Le son des peaux et des cymbales n’est pas en accord avec celui des instruments électriques ou électroniques.” Et voilà sur la scène une batterie entièrement électronique. Fini le bon vieux ferraillement des cymbales cabossées, les claquements des peaux à l’agonie. Vieux Charlie ferait sûrement la moue en contemplant cette… chose.

Mélodie

Pourquoi les frères Gibb se sont-ils tus du jour au lendemain ? Parce que papa a dit attention, le petit vent de liberté qui a soufflé après la chute de la Bande des Quatre est de nouveau en train de fraîchir, la Révolution Culturelle j’ai déjà donné – cinq ans de camp – alors je ne veux plus entendre votre musique décadente ? Ou plus simplement parce que les Chinois N’AIMENT PAS LE ROCK ? Parce que le rythme ne parle pas à leur âme, parce que rien ne vaut à leurs oreilles, fussent-elles jeunes et vaguement rebelles, une mélodie bien sucrée ? Les deux, probablement.

Patron

Debout au milieu de la salle, blouson blanc et cheveux cendre, le Patron parlemente encore une fois avec la horde de Chinois qui lui arrivent à l’épaule et commencent à sérieusement l’énerver – bien qu’il n’en montre rien. Ils n’exigent pas grand chose, pourtant : juste que l’on déplace d’une quarantaine de mètres le radeau de la technique, ses tonnes de matériel et tous ses câblages qui les ont obligés à déranger quinze chaises du parterre. A quelques heures du concert. Le Patron dit non, mais comme il est rompu à tous les artifices de la négociation à l’asiatique, il met une heure à le dire et à l’arrivée c’est toujours non. PDG de la maison de disques (très peu d’artistes : Jarre, Christophe, Deprestige) et de l’édition musicale (des tonnes d’artistes) qui portent son nom, Francis Dreyfus est au moins autant que Jarre l’artisan de cette réussite somme toute considérable : la première tournée d’un musicien moderne en Chine. Vous l’observez en douce et lui trouvez ce talent plutôt rare d’être aussi à l’aise avec un roadie qu’avec un ministre, de savoir se pencher sur la main d’une dame comme sur une bouteille de gin, le tout sans la moindre démagogie. Ancien élève de Sciences Po et ancien international de hand, il est à sa façon un marginal et un solitaire dans un monde, celui du show-biz, dont il n’a adopté ni la mentalité, ni les pratiques. Le genre de type qui vous regarde de toute sa hauteur et vous dit, froid comme un poisson : “C’est rare qu’on me trouve sympathique.” Répondez-lui que ça ne vous étonne pas : il vous paiera un verre.

The bell

C’est comme si vous attendiez la mort, étalé dans quelque jungle lointaine avec une sagaie dans le dos, et que viennent s’inscrire dans votre champ de vision deux solides brodequins prolongés par des chaussettes écossaises et des jambes aux poils roux : “Besoin de quelque chose, old sport ?”

Voilà approximativment l’effet que vous procure la découverte de cet endroit magique planté au beau milieu de nulle part, oasis où l’on peut se noyer dans le pur malt et la lger jusqu’à des heures indues. C’est sur le territoire de l’ambassade d’Angleterre, juste après les courts de tennis sous la lune. Vous franchissez le seuil comme Alice le mirroir et vous êtes au coeur de Londres dans un bon vieux pub rempli d’odeur de tabc blond et de tweed mouillé. Rien d’extraordinaire en soi, mais nous sommes à PÉKIN et c’est un tel progrès et surtout un tel réconfort moral après tout le reste que vous avez envie en y entrant de bondir sur une table et de crier “Dieu bénisse la Reine !” – mais ce serait TELLEMENT français…

Ticket pour ?

Le public commence à entrer dans le stade, forçant les musiciens à abandonner la scène après la plus courte répétition de l’histoire – mais, au moins, l’électricité est là. Voilà, c’est maintenant. L’aboutissement d’une idée plutôt folle, la matérialisation d’un rêve : des milliers de Chinois gagnent leurs sièges en longues files sages et vont dans quelques minutes être confrontés à ce qui est pour eux proprement inouï. Vingt mille petits hommes en tenue bleues ou grises qui ont payé d’une journée de salaire leur ticket pour l’inconnu et ne connaissent de Jean Michel Jarre qu’un visage pasbien ressemblant sur d’immenses affiches placardées dans la ville. Moment étrange et totalement ouvert où tout peut arriver, tout est en suspens. Pourquoi ces gens sont-ils là ? Parce qu’on leur a dit d’y être ? Simple curiosité, un soir au spectacle ? Instant d’aventure dans une existence sévérement balisée ? Ou désir profond et secret d’une autre chose dont cette musique, quelle qu’elle, serait le symbole ? Dans leur loge les musiciens enfilent leurs tenues de scène et ne touchent pas aux swandiches empilés sur la table.

Intérieur nuit

Le train du soir fonce à travers le haut-parleur du K7, “et moi je pense à toi”. C’est l’heure triomphale du bleu que tant de liquide ne peut noyer, ne fait qu’amplifier, de la centième cigarette qui fume et rougeoie dans le noir comme le train du soir. Le vent se glisse sous la fenêtre et fait bouger les rideaux, la fille de l’ambassade ne viendra plus. C’est l’heure où les jeunes conseillers soviétiques attrapaient en pleurant leur revolver sur la table de chevet – car eux n’avaient même pas le train du soir. C’est loin parfois, la Chine.

Et lui et lui et lui

Et lui, pourquoi est-il ici ? Gros coup de pub, répondent ceux à qui on ne la fait pas. Pas entièrement faux, sans doute : un artiste qui vend des millions de disques ne peut éviter d’être aussi un produit commercial, et donc que chacune de ses actions publiques serve – ou desserve – sa propre promotion. Jarre, lui, dit qu’il a toujours rêvé de venir jouer en Chine, alors il est en Chine et tant mieux si l’événement lui apporte un surcroît de notoriété et de prestige. Vous avez dit prestige ? C’est le mot-clé d’une carrière qui se veut radicalement différente et dont il faut bien reconnaître qu’elle n’a pas d’équivalent dans le monde. En gros, le concept – car concept il y a – c’est que Jarre donnera, dans toute sa carrière, une quinzaine de concerts au maximum. Et qu’il les donnera dans des endroits choisis uniquement en fonction de la magie de leur nom et du poids de leur histoire. Des sites grandioses pour des concerts qui se veulent grandioses et non pas – immédiatement – lucratifs. Pas d’argent aux guichets, c’est un principe absolu (Dreyfus : “Je trouve scandaleux qu’un artiste qui gagne énormément d’argent avec ses disques fasse encore cracher quatre-vingts francs à ceux qui ont fait sa fortune”), et si les concerts de Pékin et de Shanghaï étaient payants c’est bien parce que les autorités chinoises en avaient fait une condition sine qua non de leur acceptation ; Jarre n’a pas vu un sou de la recette et toute l’affaire leur a coûté pas mal d’argent, à Dreyfus et à lui – mais ne pleurez pas encore. Concerts gratuits et prestigieux, donc, à l’image de celui de la Concorde en 80, et pour lesquels on évoque déjà des leix comme Buckingham Palace, le Grand Canyon du Colorado, les Pyramides, la Baie de San Francisco sur un bateau. Rien de moins.

Jarre philanthrope, alors ? Disons assez intelligent pour avoir une vision globale de sa carrière et pour risquer des investissements à long terme plutôt que d’appliquer la bonne vieille méthode du engrangeons-le-maximum-pendant-que-ça-marche. Et surtout assez de son temps pour avoir compris qu’à quelques encâblures de l’An 2000 le vrai succès – ou la vraie communication – ne peut exister sans une utilisisation maximale des médias. Multimédias, l’autre mot-clé de son plan, et ne vous y trompez pas : cette tournée chinoise donnera naissance à des millions de PRODUITS qui seront VENDUS : des livres, un disque probablement double et la cassette correspondante, un film cinéma, un film télévision et une cassette vidéo, des posters, des t-shirts. A quoi il faut ajouter les retransmissions de l’un des concerts sur Europe I et d’autres radios à l’étranger, les articles de presse en profondeur et la couverture purement “news” de l’événement par les journaux, les télés et les radios à travers le monde. Pas mal. Il est donc difficile de parler de philanthropie, même si l’idée de départ est une BELLE idée. Et vous pouvez toujours aller aux concerts sans acheter le reste.

Jarre mégalomane ? Le succès est là, irréfutable. Reste la façon de le gérer. Entre trois mois au Palais des Sports et une nuit à la Concorde, entre Buckingham Palace et une tournée des stades européens, Jean Michel Jarre a fait son choix. Il n’est certainement pas le premier artiste français à avoir rêvé de communiquer avec la planète entière, mais il est bel et bien le premier qui soit en train de réussir. et ça déplaît forcément à beaucoup de gens.

Il est cinq heures…

Après minuit, quand tout est mort dehors, les journalistes errent dans les corridors et finissent toujours par frapper à la porte rock’n’roll. Là, ils s’affalent et boivent et fument en écoutant la musique. Et ils parlent aussi avec beaucoup d’assurance de ce pays dont ils n’ont rien vu, et plus ils parlent, plus la paranoïa augmente : OU SONT CES FOUTUS MICROS ? Espions dans tous les coins, oreilles dans tous les murs, ça fait passer le temps et ça n’a guère d’importance. A travers le mur on entend la voix d’un reporter qui hurle son papier dans le téléphone : “Allo, Paris ? ALLO, PARIS ?” Quelqu’un doit avoir les tympans qui saignent à une table d’écoute. Car il est vrai que plus d’une fois les autorités s’étonneront de ce que des journalistes censés être venus en Chine pour couvrir la tournée Jarre et uniquement cela, s’en aillent vadrouiller à droite ou à gauche – selon leurs opinions – pour fourrer leur nez et leurs micros dans des endroits où il n’y a définitivement mi musique, ni musiciens. Alors le soir quand ils ont bien bu les vaillants reporters se racontent leurs petites aventures et leurs petits frissons que les micros planqués dans les radiateurs recueillent fidèlement – ça et d’autres bruits plus difficilemlent identifiables. Ceux qui ne parleront pas dans leur article de la conférence de presse de demain – Jean Michel et Charlotte se déplacent spécialement – sont ceux que l’aurore aura surpris en train de vomir dans les buissons. Probablement des rock-critics.

…Pékin s’éveille

Dans l’air glacé du petit matin ils allongent leurs bras et lèvent leurs genoux, le vent s’engouffre sous leurs tuniques et c’est comme s’ils allaient s’envoler. Des millions de figurants pour un “East Side Story” filmé au ralenti. Enfants au visage grave et vieillards dont les os craquent, plantées dans l’herbe des parcs et le ciment des trottoirs des armées de travailleurs, d’anciens travailleurs et de futurs travailleurs dansent leur gymnastique quotidienne, assouplissent leurs corps et lavent leur cerveau comme on se lave les dents.

Machines molles (21 octobre)

Et comme prévu le premier concert fut un échec, une molle parade au coeur de la nuit froide, un naufrage sans gloire. Lentement, si lentement, le grand paquebot illuminé s’enfonça dans l’ennui, quand tout fut consommé il sombra dans un océan de sièges vides – autant pour l’événement historique. C’est que tout alla de travers, vraiment tout, et tant de problèmes accumulés auraient sabotés le plus prodigieux des shows : pas de répétitions à cause du manque d’électricité ; une fois celle-ci installée, des sautes de tension si vertigineuses qu’elles menaçaient à chaque instant de tout faire claquer – les techniciens derrière leurs machines comme des statues de sel, attendant la fin du monde ; une sono réglée en dépit du bon sens, sans punch ni brillant ; une disquette du programme laser grillée par une énorme saute de tension ; un concert commencé bien trop tard et qui dura bien trop longtemps, d’où l’exode d’une partie des spectateurs vers le dernier métro à Pékin. Cela faisait beaucoup de vents contraires. Plus vingt mille Chinois assis sur leur bout de plastique, muets et insondables, n’applaudissant jamais à la fin des morceaux. Plus quatre musiciens, Jarre en tête, incapables de redresser la barre et de se VENDRE un peu, tous noyés dans l’ombre, tous confondus – aucun des spectateurs ne pouvait savoir lequel était Jean Michel Jarre. La musique ne fut pas bonne, elle ne pouvait pas l’être dans ces conditions, aspirée vers le fond par tous ces courants maléfiques. Mais le show était si mal construit, si mal équilibré que même si tout avait bien fonctionné il n’eût pas été bien bon. Voilà qui venait rappeler cruellement le manque d’expérience scénique de Jarre, que c’était en fait le PREMIER concert qu’il donnait dans sa vie – la Concorde compte pour du beurre : trop de bandes – et qu’il avait choisi PEKIN pour sauter le pas. Devant les caméras et les stylos du monde entier. La vie se venge parfois, et ce fut un vrai crève-coeur.

Nuit d’amour

“Si par extraordinaire tu arrivais à coucher avec une Chinoise, ils le sauraient immédiatement et expédieraient la fille dans un camp de travail pour cinq ou dix ans.” “Et moi ?” “Toi ? Ils te mettraient dans le premier avion.” La voiture file vers la good ole Bell, qui devient chaque nuit un peu moins pub et un peu plus bistrot où les Français rameutés par les premiers explorateurs lèvent haut le coude et serrent de près les filles rousses pendant que leurs hommes font des accrocs dans le tapis du billard. Énervés. “Et moi, Louis, si je couche avec un Chinois ?” Louis ricane. “Rien. Ils seront fiers de lui.” “Machos”, grogne la fille en regardant défiler les réverbères.

Nox irae

Le champagne d’aprè a un petit goût d’amertume dans les loges. Etrange ambiance, entre le soulagement – le concert a eu lieu malgré tout, l’exploit est accompli – et l’amertume – ce n’était pas un bon concert. Jean Michel Jarre trempe ses lèvres dans une coupe, sourit du mieux qu’il peut. Dans ses yeux la tristesse s’estompe peu à peu et fait place à la colère, le journaliste aimerait se faire petite souris pour assister à la réunion de cette nuit : des doigts vont saigner. Le correspondant italien d’un magazine allemand essaie son anglais et son charme sur Charlotte qui pense à autre chose. Peut-être : Dieu merci, il y a encore trois concerts à venir…

Anthony

Anthony est un gentleman : il serre toujours une flasque de whisky en argent entre son gilet et sa veste de velours, il réfléchit au moins six jours avant de vous adresser la parole – et comme il est anglais, il prétend que c’est vous. Anthony n’est aucunement membre de cette merveilleuse famille qu’est le show-biz : il est peintre, il se promène le nez en l’air et fait un fort digne représentant de Sa Gracieuse Majesté auprès de cette peuplade à peine civilisée – les Français.

Si

Mais pour le public ? Ce public ? Quelle différence cela fait-il, au fond, que le concert ait été bon ou mauvais, puisqu’il n’avait jamais rien vu ni entendu d’approchant ? Si un groupe de Martiens débarquait au Palais des Sports de Paris pour y donner un concert, qui – à part les critiques de “R & F” – serait capable de juger leur musique ? Quels critères ? Jarre et ses musiciens étaient des Martiens, c’est sûr, et tous les spectateurs interrogés à la sortie faisaient la même réponse : “C’est trop DIFFERENT. On ne comprend pas.” Ils ont adoré les lasers – qui, bien que fonctionnant sur une patte, ont sauvé ce qui pouvait l’être – mais la musique, pour eux, c’était du français. Sans compter que les gens de Pékin sont plutôt austères et pas vraiment portés sur le fun. On peut donc se consoler en se disant que le vrai miracle c’est d’avoir réussi à jouer en Chine, et que si EN PLUS les Chinois avaient aimé la musique, c’eût été un double miracle – et en pays athée, il ne faut pas trop en demander. Mais la question demeure : que se serait-il passé si le concert avait été bon ?

A-dou-dou-dou-dou

Tiré par un cheval dont les grelots tintent dans l’air vif, le traineau glisse sur la neige. Derrière le cocher qui crache de la vapeur, une femme en manteau de fourrure dont les longs cheveux blonds flottent au vent, un bellâtre se penche sur elle et lui dit quelque chose à l’oreille. Elle rit, lève le bras et regarde sa montre. Arrêt sur l’image. Gros plan sur la montre. Suisse. Publicité à la télévision, à la mi-temps de Chine-Koweit (4-0). Face à l’hôtel de la Paix, sur la plus grande avenue de Pékin, immense poster Coca-Cola, bouteille hype-réaliste dans glace étincelante : le flot ininterrompu des cyclistes défile et enregistre le message. A la place du mur où les gens qui avaient des choses à dire venaient placarder leurs dazibaos, une rangée de vitrines publicitaires remplies d’objets de luxe. Sony. Cardin. La Chine a cruellement besoin de devises, elle entrouvre les portes du temple et laisse entrer les marchands.

Des sous

Le second concert sera retransmis par Europe I, et on frémit à la pensée que cette estimable station aurait pu choisir le premier. Il faut encore négocier et négocier jusqu’à la dernière seconde. Mais ce n’est pas finalement qu’un problème de gros sous : les Chinois, qui ne savent pas trop comment estimer la valeur d’une telle opération – et qui se sont fait bien rouler par les Américains lors de la retransmission télévisée du procès de la veuve de Mao – avancent les chiffres les plus extravagants et après on discute. Jusqu’au bout.

Dures machines (22 octobre)

Au bout d’une heure de concert, la petite Anglaise qui connaît “personnellement” Mc Cartney et Sting et Rod n’en peut plus : elle tourne la tête de tous côtés et siffle entre ses dents comme un serpent coupé en deux, ses yeux lancent des éclairs à travers les verres roses. Ca va exploser. Elle s’arrache brusquement de son siège et, du haut de son mètre trente, apostrophe le public avec un accent cokney à couper au laser : “Réveillez-vous, bande de… Cette fois, c’est un putain de BON CONCERT !” Elle se rassied, embrasse la salle archicomble d’un geste découragé : “Regarde-les, assis là comme des gros puddings jaunes.” Elle a raison sur tout. Le second show à Pékin est une petite merveille d’architecture sonore et lumineuse, epuré et tranchant. Les lasers trouent la nuit, dessinent sur les immenses écrans transparents accrochés au plafond des idéogrammes en cinémascope, changent de forme et de volume, font glisser sur vint mille visages jaunes pétrifiés plus de taches de couleur qu’une décoction du Comte de Champignac sur celui de Fantasion – et les spectateurs de se dévisser la tête dans le noir en lâchant des “oh !” et des “ah !” qui prouvent qu’ils sont vivants. L’éclairage scénique est infiniment mieux coordonné et efficace, au point qu’on peut même voir les musiciens sur la scène et que le public sait enfin LEQUEL des quatre est Jarre. La sono, beaucoup plus puissante et nuancée, déverse un fleuve de son dans la grande salle – ne manque plus qu’un Grand Timonier pour y plonger.

Qui ?

Le rock critic norvégien qui a toujours l’air de dormir désigne la chaise libre entre lui et vous : “Qui est assis là ?” “Personne, pour l’instant.” Imperméable à ce fin humour, il répète sa question et vous lui dites que c’est Charlotte. “Charlotte ? Qui est-ce ?” “Oh, arrête !” Il vous regarde, un peu penché, les yeux anxieux : “Qui est Charlotte ?” “Charlotte ! La femme de Jean Michel.” “Il est marié ?” Son compère le rock critic hollandais se penche à son tour : “Il est marié ? A qui ?” Vous regardez attentivement leurs faces vides d’expression et surtout de malice : ça fait huit jours qu’ils sont à Pékin, et ces deux zombies n’ont rien vu, rien entendu. “La grande fille rousse qui fait des photos.” Ils ne l’ont JAMAIS VUE !”C’est Charlotte Rampling.” Ils ne la connaissent pas. “L’actrice de cinéma.” Ils ne vont JAMAIS au cinéma. Rock critics…

Dures machines (II)

Programme raccourci, élagué, tout ce qui dépassait d’une note a été impitoyablement sabré, Jarre et ses musiciens livrent un paquet élégant et impeccablement emballé. Les hymnes jarriens – ces petites mélodies habiles qui vous trottent dans la tête longtemps après – et les pièces plus “climatiques” et plus ambitieuses se succèdent au bon rythme. Parmi ces dernières, deux morceaux encore inédits et absolument splendides, longs crescendos où la beauté calme fait progressivement place à la violence, bruits sourds qui explosent dans les baffles comme des grenades sous-marines et viennent saccager la trame lisse des mélodies qui se croisent et se superposent. Et la “Rumba” pour finir, entre Marino Marini et l’odyssée de l’espace, solos faussement ringards – mais écrits et répétés pendant des heures, vous pouvez en être sûr – et une autre mélodie pour les hits parades. Avec une bonne dose d’humour, celle-là. Les techniciens sur leur radeau sourient et font circuler les bouteilles : celui-là est BON. Et en l’attrapant, la bouteille, vous vous dites que s’ils ont été capables de redresser la barre de cette façon et d’améliorer le show de cent pour cent en un jour, ça promet pour Shanghaï.

Le cygne blanc

Assise en tailleur sur son lit, un cendrier entre les genoux, la fille blonde raconte son histoire. Elle était la petite amie de Ravi Shankar, il l’aimait bien et un jour il l’a emmenée en Suisse. Elle y a rencontré une amie qui, très malade, partait pour l’Italie et avait besoin de compagnie. La fille blonde a dit oui, Ravi a dit non, elle est partie quand même. “Je suis la réincarnation d’un cygne blanc”, a dit ravi en secouant l’index, “il te suivra partout et saura tout ce que tu fais.” Une nuit, en Italie, la fille blonde a fauté avec un peintre aux yeux noirs, elle se sentait terriblement coupable mais il était si beau. Alors qu’elle rentrait sur le petit chemin dans la nuit noire, elle a vu devant elle, immobile, un grand cygne blanc qui l’a regardée un long moment avant de disparaître dans l’ombre. Quand elle a retrouvé Ravi, quelques semaines plus tard, il lui a demandé qui était l’homme aux yeux noirs. Elle a dit quel homme ? Il a de nouveau secoué son index en la regardant avec ses yeux tristes : “Ne me mens pas : mon cygne m’a tout dit.” C’est une belle histoire pour traverser la nuit jusqu’à l’avion qui nous emmènera à Shanghaï. (à suivre) – Philippe PARINGAUX.