Spécial Jarre

Derrière les excentricités du seul Français (cocorico !) qui ait joué à diverses reprises pour un million de spectateurs, se cachent une passion pour les synthétiseurs, une abnégation dans le travail, teintée de la fantaisie futuriste du gamin reste épris de science-fiction. Bien au-delà de ce qu’ont pu dire détracteurs et admirateurs, Jean-Michel Jarre existe, star incontournable, keyboard hero seul de son espèce, mais c’est surtout l’ardent défenseur de ces machines en tant qu’instruments de musique à part entière que nous avons rencontré.

De ta formation classique, quels sont les éléments qui te semblent aujourd’hui primordiaux ?

L ‘étude classique de la musique par rapport à la musique d’aujourd’hui, je pourrais l’assimiler au latin par rapport à la culture générale. C’est un mécanisme intéressant pour comprendre le code musical européen dans lequel nous sommes immergés. Ce n’est pas forcement un passage obligatoire mais cela donne un autre éclairage à la manière de penser les structures ou le phénomène de composition. Je pense que ma vision de la musique serait différente si je n’avais pas étudié le contrepoint et l’harmonie par exemple.

Que penses-tu de l’enseignement de la musique tel qu’il est pratiqué actuellement ?

C’est une question qui me concerne énormément, liée à notre réalité biologique, c’est-à-dire au temps que l’on passe sur cette planète. Par manque de temps, l’homme a souvent une attitude de court terme, fait des impasses et cherche des raccourcis. L ‘éducation musicale est restée en plan, elle n’a guère évolué depuis Jules Ferry. La musique d’aujourd’hui se fait à travers des instruments qui ne sont pas enseignés dans les écoles officielles, ce qui est paradoxal. Le saxophone fut inventé en 1840 et admis au conservatoire seulement en 1942… Pour l’instant, c’est le vendeur qui enseigne le fonctionnement du synthé. L ‘enseignement musical croupit et les disciplines artistiques sont pourtant une des clefs pour aborder le XXIè siècle à égalité avec les pays culturellement puissants que sont les Etats-Unis et le Japon.

Quelle serait pour toi la pédagogie musicale idéale ?

Elle devrait être adaptée aux réalités de la société dans laquelle elle se trouve. Si une société possède des instruments électroniques, cela dénote une manière différente de ressentir les choses, fondée sur les sons et non pas sur un code (le solfège par exemple). Une bonne approche serait donc un travail sur les sons. La musique devrait s’apprendre comme la cuisine, concrètement.

Qu’est-ce qu’il faut mettre comme ingrédients pour obtenir un plat savoureux ?

Il faut pouvoir expérimenter, tripoter, mélanger, réaliser quelque chose, et pour la recherche, aller voir plutôt du cote de Jules Verne que du cote de l’IRCAM.

Qu’est-ce que les expérimentations sur la musique électroacoustique ont apporté au juste ?

L ‘IRCAM est bien un centre de recherche mais si ferme qu’il ne profite qu’à quelques-uns, bien qu’il soit financé grâce aux deniers de l’Etat c’est-à-dire grâce à chacun de nous. Ce manque d’ouverture ne fait avancer ni la musique ni la technologie. Le GRM était, lui, toujours en état d’urgence, sans statut officiel, donc remis en cause de façon permanente. Il avait le côté corsaire de la musique, vivant une sorte d’illégalité au sein de l’ORTF , ce qui était un bon catalyseur pour la création. C’était une manière de se battre et de rester éveillés, une confluence de personnalités, un organisme multicéphale, et c’est ce qui importe pour que toute recherche aboutisse à des trouvailles.

Peux-tu définir une fois pour toutes tes options musicales ?

J’ai toujours voulu faire une musique qui ne soit pas de la chanson mais de la cuisine de sons. Je suis en studio comme dans un laboratoire, j’ai remis derrière la console des instruments afin de pouvoir véritablement élaborer des musiques. Je ne fais plus de différence entre un ordinateur, un synthé, un clavier, la console, une chambre d’écho, un ADSR ou un filtre. Je considère tout, même les effets, comme des instruments à part entière. Je veux toujours être en prise directe avec la matière sonore, ce qui était totalement impossible avant l’avènement des synthés, et qui rendait l’étude de la composition beaucoup plus abstraite, du moins pour l’orchestration. Au début de l’électronique, les progrès étaient immenses, puis on est retombés dans le piège avec l’informatique qui nous fait passer trop de temps à comprendre des systèmes plutôt qu’à travailler sur le son. A cause de l’industrie qui nous fascine, on se fabrique artificiellement des barrières entre l’inspiration et la création. C’est un problème qu’il faut régler dans les dix ans. J’ai décidé de me servir de la technologie uniquement par rapport à ce que je veux. Je prends un truc dans le Cubase, un dans le Notator, etc. Le côté « workstation » me fait l’effet d’être un chef de gare. J’ai envie d’avoir une attitude de plus en plus poétique (et non raisonnable} vis-a-vis de la technologie.

A voir tous ces synthés constitue-t-il un handicap par rapport au problème de choix qui se pose ?

J’ai un état d’esprit de collectionneur parce que j’ai une attitude affective avec les instruments, une des clefs de la musique étant basée sur les relations émotionnelles. Je revendique haut et fort le génie qu’il y a dans cette lutherie électronique qui fait que par exemple un Mellotron, ça se garde, comme tous ces instruments qui ont un côté Concours Lépine fabuleux. En revanche, je garde très peu de choses derrière ma console, une M PC 60 que je connais par coeur, le S 1000 (deux instruments vraiment réussis, pour musiciens), plus un instrument type Synthex ou Memory Moog et pour les sons analogiques, un vieil ARP ou un vieil Oscar, le plus beau synthé monophonique qui ait jamais été construit. Dans la librairie du Fairlight II que j’ai depuis dix ans, j’ai une quantité de sons dans lesquels je peux piocher. . . Ce que j’aime dans le Fairlight, ce sont ses défauts et d’une manière générale, c’est souvent le côté bancal d’un instrument qui m’attire, c’est pourquoi le DX 7 ne me fait pas particulièrement fantasmer. De plus, c’ est un ersatz de synthétiseur puisqu ‘ on peut difficilement l’utiliser comme tel, la définition étant pour moi « pouvoir travailler un son en temps réel ». Le DX 7 tient davantage de l’orgue à presets. Nous n’avons plus du tout une attitude progressiste par rapport à la manière d’envisager la musique car ce sont des gens qui ne sont pas du tout du monde de la musique qui conçoivent les instruments, ce qui était totalement impensable auparavant. Je crois beaucoup aux Européens, en particulier aux Italiens (Elka, Bontempi). Lors de la dernière réunion IRIS, j’ai cité une phrase de Claudel : « La musique est l’âme de la géométrie. » Si les Japonais se sont bien occupes de la géométrie, c’est à nous, Européens, de lui donner une âme. Nous avons un grand rôle à jouer pour essayer de trouver des instruments qui soient adaptés à notre sensibilité. La musique est liée à la main, au geste. II faut trouver des interfaces qui donnent envie d’être créatifs, physiquement, manuellement. II est important que les instruments soient esthétiques car la beauté induit toutes sortes de paramètres.

Quelle est ton attitude vis-à-vis de l’improvisation ?

Elle fait partie de la création musicale puis que toute composition est en fait une improvisation structurée. En revanche, en groupe, comme forme d’expression, elle appartient, chez nous, plus à l’époque du free-jazz des années cinquante qu’à la nôtre. Nous sommes dans une époque très structurée, les ordinateurs : poussant plus à l’organisation qu’à l’improvisation. C’est ce dont j’ai besoin pour la scène par rapport aux différentes techniques que j’utilise au même moment. Mon problème n’est pas d’avoir plus de liberté, c’est d’en avoir moins. Je suis très content de tout ce qui arrive à me limiter. Je pense travailler continuellement sans filet. II faut se méfier de l’utopie musicale qui considère comme positive une situation où tout peut arriver . A partir du moment où l’on présente quelque chose en public, on a une responsabilité envers lui et il faut que la communication passe au maximum (ce qui n’arrive généralement que pendant quelque dix minutes lors d’un concert très improvisé). A travers mes concerts, j’ai un rapport avec le public bien plus humain que ce qui se passe dans certaines salles. Prendre les gens dans leur univers personnel et dans un contexte unique crée une complicité très importante. L’improvisation aboutit souvent à un résultat linéaire, comme par exemple à une certaine période chez Tangerine Dream. Ils ont, soit dit en passant, beaucoup contribué à ce que les gens confondent synthés et boîtes à musique lorsqu’ils quittaient la scène pour cette espèce d’apologie de la machine qu’était le fait de la laisser jouer seule.

Quel était ton premier synthé et d’une manière générale comment choisis-tu ton équipement dans la foule de matériels existants ?

J’ai débuté avec le VCS 3 par accident et je l’ai exploré assez méthodiquement. Quand il est apparu en 67/68, c’était formidable de soudain pouvoir faire des sons électroniques avec une petite machine alors que jusque-là, il fallait une grande pièce. Mon deuxième synthé a été I’ ARP 2600 qui coïncida avec ma rencontre avec Michel Geiss qui m’en a fait la démonstration. Aujourd’hui, je suis sélectif par rapport à mes besoins. Vouloir tout utiliser est mauvais mais se limiter est dommage. II faut observer ce qui se passe, par exemple, à travers la presse spécialisée. Mais il y a un retard en France, le problème est qu’ici, les ingénieurs du son, par exemple, vont se mettre au courant de l’équipement qui sort à travers des articles, tandis qu’aux Etats-Unis, ce sont eux qui les écrivent… Dans les nouveaux instruments, le Wave en rack de chez PPG a l’air de correspondre à ce que je veux. Ce sera donc peut-être mon investissement de l’année car c’est le premier synthé à avoir le son numérique tout en fonctionnant selon une philosophie de traitement analogique et sur lequel on peut intervenir par des systèmes exclusifs MIDI d’une manière pas trop difficile. De plus, il n’a que huit voies ce qui fait qu’on a deux fois moins de chances de faire trop de bruit. . .

Quel serait ton synthé idéal ?

La nouvelle lutherie doit privilégier l’importance de la main par rapport à celle du raisonnement. L ‘ AKS ou le V CS 3 sont des instruments que j ‘ adore encore maintenant car ils ont la familiarité d’un vieux vêtement et donnent ce sentiment de vivre un moment unique avec le son sur lequel on travaille, ce qui me parait nécessaire à la composition. Évidemment, le clavier du VCS 3 fonctionne en tiers de volt par octave, ce qui fait qu’il n’est pas synchronisable. On ne peut pas mémo riser les sons, on est donc obligé de passer son temps à tout noter, à réfléchir, ce qui n’est pas si mal, car s’habituer à avoir tout instantanément n’est pas forcément la meilleure chose qui soit… Quand même, disons qu’un VCS 3 mémorisable, polyphonique, ayant le MIDI, des formes d’ondes complexes (pour avoir des sons digitaux), voilà l’instrument que je voudrais ! II ferait un malheur par rapport au concept du synthé car, aujourd’hui, on fait des choses beaucoup plus complexes soi-même avec un modulaire Moog qu’avec un instrument FM à partir du moment où l’on part de zéro. La technologie devrait permettre de faire des choses de plus en plus compliquées de plus en plus facilement. Les machines qui m’ont le plus marque sont I’ AKS, I’ ARP 2600, l’Eminent, l’OBX, le Prophet, le Synthex, le Fairlight II, le S 1000, plus quelques instruments bizarres comme le Seiko et l’Oscar, qui a su utiliser les meilleures potentialités de l’analogique et du digital. L ‘idéal est donc d’avoir les possibilités de génération sonore des synthés numériques et une ergonomie de synthé analogique. La disparition des boutons n’a évidemment pas correspondu à une disparition des mains. Je suis pour que tout puisse se faire (avec ou sans bouton) à condition que ce ne soit pas la technologie qui dicte ses choix au musicien. Domestiquer l’interface est une chose primordiale pour les dix années à venir. Si un type veut jouer avec un tuyau d’arrosage, il faut qu’il puisse le faire, le brancher MIDI, etc. II faut arrêter de coller des prothèses à ce pauvre clavier qui n’en peut plus, et cesser de vouloir en faire un autre instrument. Par exemple, le « toucher piano » pour jouer des cordes sur un synthé est une notion qui me fait hurler .

Ne trouves-tu pas que les progrès techniques sont inversement proportionnels au développement de la créativité et de l’imagination ?

Le musicien, par définition, ne pense qu’à lui. Avec les presets, s’il entend un son qui lui plaît, il l’utilise sans se rendre compte qu ‘il y en a cinq cent mille autres en train de faire la même chose. II est seul face à une industrie, qui justifie l’originalité des instruments par des sons impressionnants mais standard. On arrive paradoxalement à une musique qui se veut de plus en plus originale et dans laquelle le concept d’originalité est banalisé des le départ; les musiciens sont donc des victimes permanentes. Avec le DX7, les ingénieurs de chez Yamaha ont à un moment produit la couleur de toute une partie de l’industrie discographique mondiale et les musiciens servaient cette cause sans le savoir, ce qui s’est avéré finalement assez négatif. Pour ceux qui ont la volonté de faire quelque chose de nouveau, il faut absolument proscrire les sons d’usine, l’originalité revendiquée dans la superposition de ces sons n’en étant pas forcément une.

Y a-t-il un son Jarre en dépit des différences de travail d’un album à l’autre ?

J’ai fait des incursions dans les sons réalistes ; je ne le regrette pas mais je sens que ce n’est pas profondément ce qui me correspond. C’est la vraie synthèse qui m’intéresse. Dans la musique comme dans n’importe quelle création, c’est l’artifice qui donne la vérité. Un vrai bruit de train pour évoquer un train est un bruitage tandis qu’un son fabriqué dans ce but devient musical. C’est le gras danger du sampling : prendre des sons très concrets et donc mains suggestifs. J’ai eu un problème pour intégrer, dans un univers entièrement fait d’emprunts comme celui de « Zoolook », la basse de Marcus Miller qui apportait un élément beaucoup plus brut. Nous avons dô, avec Frédéric Rousseau, sampler la basse de Marcus, la retraiter avec le Fairlight pour avoir une évocation de basse, au lieu d’une basse réaliste. Les fréquences des sons de synthé sont bien plus pauvres que les fréquences acoustiques. Le collage des deux produit souvent un décalage qui ne fonctionne pas. J’aime les ponctuations électroniques, faites avec des sons et rangées au climat, qui déséquilibrent un peu les choses, même culturellement. La boite à rythmes Korg Minipop que j ‘utilise à certains moments est pour moi associée à ce côté dérisoire que l’on trouve dans certains vieux films de Fellini par exemple. Cette relation avec la musique, en marge par rapport à une attitude conventionnelle de production, m’intéresse totalement. Je veux garder ce regard presque cinématographique par rapport au son.

Quelle est ta source d’inspiration essentielle ?

C’est l’aspect mélodique qui m’a toujours intéressé, même quand j’étais au GRM (ce qui n’est pas trop de mise dans la musique expérimentale) mais j’ai l’impression que la mélodie n’a pas la même valeur pour moi que pour beaucoup de gens : c’est un ingrédient, pas un but. C’est comme une enveloppe du morceau, jouant sur le même niveau qu’un filtre. Cela vient comme un son.

Quelle est l’idée directrice derrière ta collaboration avec LAG ou IRIS ?

Simplement d’aller voir des gens qui peuvent aider à faire des instruments qui correspondent à ses envies. Cela pose le problème du prototype, rentable pour personne et surtout pas pour celui qui le fait. Pour moi, il est nécessaire de théâtraliser les instruments de musique. L ‘aspect extérieur permet de mieux faire corps avec lui. II faut arriver à projeter les sons qu’on fait sur scène. Quand on voit un guitariste ou un régiment de cornemuses, il y a correspondance avec ce qu’on entend et on comprend comment les sons sont produits. Avec les synthés, on se demande toujours qui fait quoi. C’est intéressant qu’il y ait une relation entre le visuel et la musique, qui passe, pour moi, par la lumière aussi, qui aboutisse à une véritable orchestration du visuel. C’est ce que j’essaie de voir avec LAG. Avec Bontempi, je voudrais mettre au point des instruments qui pourraient être commercialisés et être à la fois bons pour les musiciens et pour l’éducation. Dans le monde, aucune démarche n’est faite quant à la lutherie électronique. C’est pourtant indispensable pour garder avec le public un contact autre que celui représente par la guitare électrique.

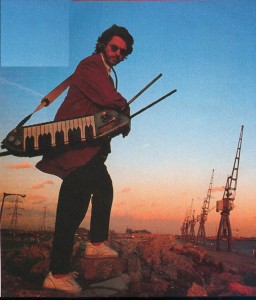

Peux-tu nous parler du grand clavier de scène et des deux portables conçus récemment avec LAG ?

Le grand clavier est une sorte de zone de travail, qui ressemble au comptoir d’une pizzeria, un arc de cercle dans lequel est intégré un grand nombre d’instruments, et qui sert également de point central à la scène. II s’y trouve des tas de choses, d’ AKS analogiques en passant par des moniteurs vidéo pour et relié à la régie, jusqu’à un grand clavier circulaire MIDI, calcule pour reprendre l’ergonomie du coude par rapport à l’ouverture des bras, avec des touches en trapèze, ce qui donne un clavier avec plus d’octaves, que l’on peut spliter facilement. L ‘un des deux portables est une version de poche de celui-ci (avec un vibrato que l’on peut affecter comme celui d’une guitare et des sortes de mousses exclusives à LAG qui permettent en les frottant d’agir sur n’importe quel paramètre MIDI). L ‘autre, plus délirant, baptise ” l’insecte “, a des touches blanches en sorte de mousse et des touches noires en cuir, ainsi que deux manches faits a partir de leviers de changement de vitesse de 203 Peugeot. J’ai voulu un instrument hybride à la « Blade Runner », qui aurait bourlingué et serait usé mais dans lequel se trouveraient toutes les possibilités les plus sophistiquées. II faut créer une imagerie de l’électronique, que ces instruments passent d’un musicien à l’autre, vivent et évoluent comme les personnages d’une histoire. Cette attitude d’expérimentation, je l’ai également par rapport aux concerts, dont je dis qu’ils sont des brouillons, et ce n’est pas par coquetterie. La raison de mon éloignement de la routine habituelle à la scène est que dans un univers hostile et inconnu, on est obligé de faire fonctionner d’autres éléments, d’ordinaire inexploités, de se dépasser face à des situations inattendues, de ne pas se répéter .

Quel effet cela te fait-il de jouer devant un million de personnes ?

C’est une abstraction car au-delà de cent mille spectateurs, le nombre est difficile à juger . J’ai une attitude très humble par rapport à tout cela car ce n’est pour moi que la suite logique d’un an de travail, d’une démarche dans laquelle je me suis investi nuit et jour avec deux cents ou trois cents personnes. J’aurais sûrement plus le trac dans une salle avec cinq cents spectateurs que dans un endroit où le public est aussi le spectacle. Je sens plus de convivialité dans une situation ouverte. Les Français n’ont pas conscience de cette force qu’est leur faculté d’adaptation… Ni les Anglais, ni les Américains n’auraient pu prenante dans les termes « planant » et « new age » parce qu’ils sont totalement impropres. On a associé le synthé d’une époque à la musique dite « planante ». La musique électronique a subi le même préjugé que l’écologie, considérée au départ comme l’apanage de gentils hippies attardés avant d’être en fin reconnue comme une réalité sérieuse.

Allons-nous vers une écologie musicale ?

Cela va certainement être une des orientations importantes des dix prochaines années. Ce n’est pas par hasard, si en cette fin de décennie, nous assistons à un revival du début des années soixante-dix. C’est la première fois que l’industrie de la musique, à travers le disque, a une histoire, et on replonge dans ce passé. Je viens de ressortir Oxygène comme extrait de l’album live et sa pochette est encore tout à fait d’actualité. Aujourd’hui, les sports sont essentiellement de glisse (Deltaplane, ski, parapente, etc.) qui flirtent avec la nature plutôt que de s’y opposer. On remarque le même phénomène dans l’architecture et je pense que la musique va suivre une démarche identique. A côté des musiques « polluées » (house, disco, etc.), l’électronique et une certaine attitude musicale par rapport au geste et à l’instrument représentent une véritable écologie musicale nécessaire. Le nettoyage s’impose pour arriver à des choses beaucoup plus simples. II faut arriver à maîtriser la technologie pour qu’elle se rapproche de plus en plus de la nature… humaine.

Catherine CHANTOISEAU –

Paris-Londres, via Pékin, Shanghai, Houston et Lyon. Jean-Michel Jarre invente un nouveau concept de concert-spectacle, une mise en scène de sons et de lumières à la fois baroque et high tech. Concerts hors format et sans filets, fêtes totales et populaires, événements uniques et complexes, où la Joule et l’artiste communient dans la même émotion .

14 JUILLET 1979: PARIS

Francis Dreyfus et Jean-Michel Jarre, à quatre pattes sur la scène, n’en croient pas leurs yeux. La place de la Concorde est noire de monde et la foule remonte lentement les Champs-Elysées, comme un encrier qui se répandrait vers l’ Arc de triomphe. La scène est au pied de l’Obélisque et fait face à l’hôtel Crillon et au ministère de la Marine. Le podium (construit par les Pompes funèbres de Paris !) est recouvert de synthétiseurs, d’orgues électroniques, de claviers superposés, de tables de mixage et d’effets. Toute la technologie des années soixante-dix, des modulaires polyphoniques Korg et Oberheim à l’ ARP 2600, en passant par les EMS, compagnons de toujours, les RMI computers et autres générateurs de rythmes, les Eminent et les phasing Small Stones aux piles artificiellement usées.

Jacques Rouveyrollis fait les ultimes réglages lumières. Azancot, en nage, charge ses dernières fusées et court avec les fils de déclenchement à la main. Les techniciens de Hold Up calent leurs images sur les projecteurs PANI et la sono qui longe le mur des Tuileries se gratte la gorge avant de donner toute sa puissance. Il est à peu près 22 h, le spectacle commence: l’intégrale d’« Equinoxe » et une bouffée d’«Oxygène » pour rafraîchir l’atmosphère. Un million de Parisiens vi vent le songe d’une nuit d’été. II n’y a pas encore de skytrackers, pas encore de lasers, mais le ballet des lumières de scène et les projections géantes déclenchent l’enthousiasme du public, baigne par les vagues de la marée synthétique. Les façades clignent de l’oeil, les grandes scènes de la Révolution s’affichent sur les murs (déjà !), avec des gags inattendus ( « Marat est assassiné dans sa baignoire par. . . Charlotte Rampling »). Les fontaines transpirent sous la lumiere, les lampadaires rougissent, les fleurs d’artifice s’ouvrent dans le ciel de Paris. Un million de spectateurs… Record absolu à l’epoque pour un concert en plein air… Dès la Concorde se trouvent réunis les ingrédients de la potion magique : le grand air et les grands espaces, le cadre monumental, la foule et l’atmosphère de fête populaire, avec la cohue bon enfant, l’attente, les merguez-frites et les télescopes en carton, le coude à coude et les cent pas. Très importante, dans la magie « jarrienne », cette communion collective de la foule qui vibre à l’unisson, des centaines de milliers de regards, de corps et d’oreilles qui partagent le meme émerveillement… On voit la musique et on entend la lumière, on déguste les images et on sirote le son, des rêves vous chatouillent les tripes, tandis que les échos et les reverbs spatialisent les couleurs.

OCTOBRE 1981 : REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

Deux ans d’efforts, de négociations et de préparation se concrétisent lorsque Jean-Michel Jarre, son équipe et quinze tonnes de matériel se posent sur la piste de l’aéroport de Pékin. Plus que des concerts, une aventure; plus qu’une tournée, un concept, pensé dans ses moindres détails techniques comme dans ses implications sociopolitiques. Rencontre de l’Occident et de l’Extrême-orient, des années laser et du XIXe siècle, des computers et de la bicyclette. Vingt mille personnes sur les gradins du Palais des Sports de Pékin. Les blocs noirs de la sono dominent les flight-cases rouges des synthés et se mêlent aux poutrelles métalliques qui soutiennent les éclairages. Le set up scénique a été pensé par Mark Fisher , qui a aussi mis en scène le megashow du Pink Floyd, « The Wall ». C’est l’un des concerts les plus ambitieux de l’époque, par l’ampleur de l’infrastructure technique, la complexité des écritures laser programmées par la société MDB, et surtout le pari technique de jouer live une musique écrite ne se prêtant guère aux improvisations modales et informelles de la scène électronique européenne. II s’agit d’interpréter « Oxygène », « Chants magnétiques » et « Equinoxe », d’adapter la création de studio aux contraintes scéniques d’un véritable groupe et d’une technologie nouvelle. Sur scène, Jean-Michel au Fairlight et aux VCS 3, à l’OBX 3, à l’Elka, à l’Eminent et à la harpe laser, mélange kitsch du matériel le plus récent avec des ancêtres d’un âge déjà respectable. Le mur d ‘ expandeurs et de programmeurs RSF, spécialement construit pour ces concerts avec des composants militaires, l’ ARP 2600 et les drums machines, c’est le royaume de Frederic Rousseau, jeune démonstrateur de Music Land, qui pilote toutes les séquences avec le MDB Polysequenceur : le synthétiseur modulaire classique avec l’un des séquenceurs les plus performants de l’époque (interface cassette pour sauver les programmes !). Le gars qui saute en l’air avec une casquette sur le nez, c’est Dominique Perrier, qui s’éclate sur son Moog Libération pour des solos mémorables, mais va aussi parfois s’asseoir sagement derrière un Prophet 5, un Eminent ou un Korg Polyphonique, voire un monophonique Kobol, fabrique par la société française RSF. . .

Celui qui tape comme un malade sur sa batterie électronique Simmons, même quand elle est débranchée, c’est Roger Rizzitelli, plus connu sous le nom de Bunny, qui continue aujourd’hui encore à s’éclater, devant les clients de sa pizzeria, en jouant des drums sur la musique de Jean-Michel… II y a dans la musique de ces « Concerts en Chine » une dimension rock; une énergie tout à fait particulière. La batterie live fait swinguer les séquences au gros son analogique, les polyphonies décollent avec les effets sidéraux des vcs 3 et du Fairlight. . . Le coeur des synthés palpite d’émotion devant la foule sidérée, tandis que résonnent les sons d’un orchestre traditionnel chinois. La poésie contre la technique: quelques heures avant le concert et pour ne pas déranger quinze chaises, les Chinois demandent que l’on déplace de quarante mètres la régie technique, ses tables de mixage et ses cablages. Une heure de palabres pour dire non. Quelques heures avant le concert, il n’y a toujours pas d’électricité et le public qui entre interrompt la répétition qui venait de commencer. . . Les sautes de tension maintiennent un suspense intéressant pendant tout le show: les computers seraient-ils des grille-pain et vont-ils faire sauter les plombs ? Choc des cultures: après le premier morceau, les musiciens s’arrêtent. Silence dans la salle, panique sur scène: pas un applaudissement ! Ce n’était pas la galère du siècle, mais le syndrome de la musique classique, les seuls concerts connus du public chinois : on n’applaudit pas entre les mouvements d’une symphonie ! Choc des mentalités : alors que les caméras d’ Andrew Piddington s’apprêtent à balayer la salle archi-comble, les officiels exigent un cachet de figurant pour chaque spectateur chinois filmé. . . L ‘ équipe technique doit également négocier d’arrache-pied pour pouvoir fumer à l’intérieur du stade et boire autre chose que de l’eau chaude, comme les Chinois ! Shanghai : les concerts les plus fous dans la vaste nef circulaire. Les lasers de Claude Lifante se déchaînent et n’en finissent pas de calligraphier la voute du toit. La sono prend de la voix, les ingénieurs font rougir les vumètres… Les solos se durcissent, les drums explosent. Premier rappel. La salle hurle, piétille, bras en l’air. Deuxième rappel. Les murs tremblent. Troisième rappel : Chants magnétiques… Champ de mines, plutôt: l’émeute n’est pas loin…

SAMEDI 5 AVRIL 1986 : HOUSTON, TEXAS

Dans la journée, rien de spécial, la grande ville vaque à ses occupations, respectant les interdictions de circuler qui font du centre un no man’s land où s’agitent deux cent cinquante Français, empêtrés dans les câbles audio et MIDI, les galères techniques de dernière minute, les écrans géants à protéger du vent, les dernières fusées d’artifice à monter en haut des buildings. Chacun à son poste, et les techniciens américains, un peu sceptiques au début, sont progressivement gagnés par cet esprit français où se mêlent le bricolage, l’audace, l’enthousiasme et une certaine forme d’inconscience… Vers 19 h, alors que les musiciens s’habillent dans leur Q.G., Jean-Michel regarde par la fenêtre et lance à Dominique Perrier. « Tiens, tu as amené de la famille ? » La foule arrive, par vagues, sous la lumière du soleil couchant de cette journée de printemps, et avance vers les gratte-ciel, comme pour quelque cérémonie primitive… Rendez-vous à Houston: une ville en concert. Un concert pense et écrit comme un film, une succession de plans visuels plus que de morceaux musicaux. Un montage de tableaux, un crescendo d’émotions, un voyage dans la mémoire américaine, du crash de Challenger au sourire de Kennedy, du mythe de l’Ouest à la Statue de la Liberté. Une synchronisation rigoureuse enchaîne le son, les feux d’artifice, le ballet des projecteurs de DCA et les images géantes sur écrans de deux cents mètres de haut. L ‘ère du MIDI coexiste avec les vestiges de l’analogique, les time codes jouent au Ping-Pong avec les horloges des VCS et autres ARP . Gigantisme à l’américaine dans une production que seuls des Français pouvaient réussir. Comme la Concorde, Houston échappe au modèle du concert classique : la scène et les musiciens ne sont pas nécessairement le point de mire des regards, le spectacle est dans la ville, dans le ciel, dans la foule, il est éclate en une multitude de points de vue, éloignés ou rapproches, du pied des tours de verre à l’autoroute périphérique, qui connaît d’ailleurs pour l’occasion son plus bel embouteillage depuis des lustres.

A Houston, Jean-Michel métamorphose un centre ville, des buildings qui sont l’emblème d’une certaine modernité américaine. De ce paysage de bureaux, de banques et de centres d’affaires, il fait, le temps d’une soirée, un écran onirique et merveilleux, un univers de volumes, de couleurs et de lignes de lumières, de reflets et d’images. La musique a changé. Elle a été conçue pour ces grands espaces ouverts, pour respirer et planer au-dessus de la foule : amples mouvements symphoniques, refrains populaires et immédiats, association du son et de l’image, avec l’utilisation spectaculaire de la harpe laser, mélange des sons synthétiques et des voix humaines, des séquences mécanisées et d’un saxophone émouvant, mise en scène baroque et déploiement hypertechnologique. Même les partitions défilent sur les ordinateurs, grâce à Jean Poncet. Michel Geiss, Francis Rimbert, Christine et Sylvain Durand, Dominique Perrier, Pascal Lebourg et Kirk Whalum entourent Jean-Michel, grand prêtre d’une grand-messe technologique où tout peut arriver. Surtout l’imprévu, comme ce fragment de cartouche de feu d’artifice qui atterrit en pique sur un clavier, entre deux touches, et provoque un son continu qui passe dans la sono et les casques de retour…

DIMANCHE 5 OCTOBRE 1986 : LYON

Trois mille cinq cents projecteurs, douze projecteurs d’images géantes (6 000 W de puissance), vingt-deux projecteurs de poursuite, huit skytrackers, six projecteurs DCA géants, trois rayons laser, quarante mille bombes et des poussières, cent talkies-walkies, deux cent cinquante mètres cubes de sono (quarante tonnes). Lorsque le concert commence, on oublie la fiche technique. Fourvière se prend pour Cinecitta, et le pape écoute un instant, rêveur, les voix de « Zoolook ». Les lumières créent une architecture immatérielle, soulignent des embrasures de fenêtres, les balcons, la pente d’un toit, rétagement des maisons, les pavés d’une ruelle. Peintures éphémères et poétiques qui alternent avec les projections d’images, véritables flashes de la mémoire collective. Pour le public, le spectacle s’étend sur plus de deux kilomètres de longueur et six cents mètres de hauteur. La scène proprement dite, inondée de lumières et fumigènes, est le centre d’un ballet de faisceaux qui partent trouer le ciel. Deux chorales et les musiciens de l’Opéra de Lyon entourent les synthésistes, le percussionniste et Jean-Michel Jarre, place devant un imposant clavier semi-circulaire qui lui permet de commander certains effets de lumière et de pyrotechnie. Comme a Houston, tous les musiciens sont guides par des ordinateurs IBM XT, véritable régie informatique qui fait défiler le compte à rebours du concert et déclenche le moment précis des interventions de chacun, parfaitement synchronisées avec les effets de lumières. Ovation de la foule, éruption volcanique de la colline qui ruisselle de fumigènes, rythme infernal des artifices, dont les détonations couvrent parfois la sono et font vibrer les vitres et les murs. Lyon devient Verdun-sur-Saône le temps d’une soirée et le car de Channel 80, a la fin du concert, est secoue par le bouquet final… De « Zoolook » a « Rendez-Vous », des « Chants magnétiques » a« Equinoxe », la musique se fond en une osmose parfaite avec le spectacle visuel. On oublie les aléas du concert, le son qui rebondit parfois sur les quais, le niveau affaibli par la déconnection accidentelle d’une partie de la sono…

C’est la fête totale, sans lendemain, la fièvre d’un dimanche soir qui transfigure le quotidien, le bonheur d’un élan collectif où l’on acclame d’une seule voix le pape et le magicien. Le concert de Lyon, comme la Chine et Houston, est un mélange de professionnalisme extrême et d’improvisation débrouillarde. Le bricoleur rencontre l’ingénieur, les services techniques de la municipalité déploient les grands moyens, tandis que la force économique d’une région entière se mobilise pour sponsoriser un concert gratuit, défiant les critères habituels de la rentabilité et du show-business. Un « civic event » à la française…

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 OCTOBRE 1988 : LONDRES, DOCKLANDS

Dans la banlieue de Londres, un espace anachronique, vestige de toutes les révolutions industrielles, no man’s land promis à un réaménagement de fond en comble. Architecture de quais et de silos, d’entrepôts et de grues mortes : Docklands est un paysage de briques, de béton, d’eau et de métal. C’était un pari fou que de traverser le Channel, de braver les éléments naturels et les difficultés administratives, d’affronter les hésitations et les revirements des autorités, qui conduisent à une première annulation du projet. Seul un visionnaire pouvait envisager de transformer cette aire gigantesque et sinistre en un décor relevant d’une archéologie du futur , sorti tout droit de l’univers suintant, rouillé et brumeux de « Blade Runner ».

Dans la banlieue de Londres, un espace anachronique, vestige de toutes les révolutions industrielles, no man’s land promis à un réaménagement de fond en comble. Architecture de quais et de silos, d’entrepôts et de grues mortes : Docklands est un paysage de briques, de béton, d’eau et de métal. C’était un pari fou que de traverser le Channel, de braver les éléments naturels et les difficultés administratives, d’affronter les hésitations et les revirements des autorités, qui conduisent à une première annulation du projet. Seul un visionnaire pouvait envisager de transformer cette aire gigantesque et sinistre en un décor relevant d’une archéologie du futur , sorti tout droit de l’univers suintant, rouillé et brumeux de « Blade Runner ».

Pour l’architecture de scène, les entreprises britanniques déclarent forfait, ce sont des Français qui viennent construire l’échafaudage flottant sur douze barges assemblées, dispositif complexe à plusieurs niveaux, sur lequel prendront place deux cents personnes, musiciens, choeurs et techniciens. Vent et pluie, le public qui fait la queue depuis le matin commence à entrer vers 15 h. II y a trente mille places assises, soixante-dix mille debout. Pour tous, le froid, le vent, la boue. Les régies techniques abritent un imposant dispositif, huit Studer 24-pistes, une console SSL. Les enceintes de sonorisation Meyer Sound sont montées sur des grues, tous les cent vingt mètres. Luttant contre le vent, les artificiers de l’équipe de Daniel Azancot remettent en place des fusées qui piquent du nez. 20 h. Fin du compte a rebours. Ovation gigantesque. La trame du concert est constituée par l’album « Révolutions » : sur fond de cadences infernales, de hauts fourneaux rougeoyants et de bielles métalliques, les robots dansent avec les enfants. Musique tranchante comme l’acier, traversée par les souffles de la bête humaine… Jean-Michel Jarre fait la révolution sur les docks: les derviches tournent autour des enclumes synthétiques, les lampions remplacent les néons, l’appel du muezzin étouffe les sirènes, les kids de London rencontrent les gosses de Tokyo et dansent avec la guitare de Hank Marvin, tandis que les jeunes filles de Mali font la ronde autour des computers.

Haute tension et rumeur de la foule, bourrasques force 8, les docks tanguent. Dynamique irrésistible de la musique qui traverse le temps qu’il fait, enchaînement implacable des rythmes et des sons, des atmosphères et des mélodies. La folie des éléments féconde la féerie des sons et des lumières. Les grandes eaux d’un Versailles imaginaire sous le déluge volcanique d’une scène flottante, réplique métallique de l’ Ile mystérieuse de Jules Verne. Les synthés disjonctent, les doigts glissent sur les claviers, des projecteurs de cent kilos se décrochent et tombent sur les instruments, un musicien dérape et s’étend de tout son long sur scène, l’oeil des caméras s’embue de compassion tandis que Ladi Di essuie une larme d’émotion… Jarre brandit le clavier insecte dont les antennes lui permettent de passer les vitesses : le time code clignote, le MIDI palpite. Workstation surréaliste, coeur nerveux du vaisseau spatial et amphibie, le « buffet-cuisine » de Jean-Michel : moniteurs vidéo et écrans d’ordinateurs, un réveil-matin et une machine à écrire Underwood, un Fairlight et deux EMS, claviers divers et racks d’expandeurs, pâte à papier, tuyaux rouillés, altuglass et carcasses métalliques. Entre le laboratoire high tech et la brocante des Puces, les instruments conçus par LAG expérimentent de nouvelles formes de visualisation de la musique électronique, inventent une gestualité, une ergonomie, un confort de jeu spécifiques à la lutherie électronique. Aboutissement d’un concept, tour de force technique et humain, synergie des volontés, Docklands, par sa démesure comme par l’enfer technique qu’il représente, reste une expérience ultime, dure, traumatisante.

Haute tension et rumeur de la foule, bourrasques force 8, les docks tanguent. Dynamique irrésistible de la musique qui traverse le temps qu’il fait, enchaînement implacable des rythmes et des sons, des atmosphères et des mélodies. La folie des éléments féconde la féerie des sons et des lumières. Les grandes eaux d’un Versailles imaginaire sous le déluge volcanique d’une scène flottante, réplique métallique de l’ Ile mystérieuse de Jules Verne. Les synthés disjonctent, les doigts glissent sur les claviers, des projecteurs de cent kilos se décrochent et tombent sur les instruments, un musicien dérape et s’étend de tout son long sur scène, l’oeil des caméras s’embue de compassion tandis que Ladi Di essuie une larme d’émotion… Jarre brandit le clavier insecte dont les antennes lui permettent de passer les vitesses : le time code clignote, le MIDI palpite. Workstation surréaliste, coeur nerveux du vaisseau spatial et amphibie, le « buffet-cuisine » de Jean-Michel : moniteurs vidéo et écrans d’ordinateurs, un réveil-matin et une machine à écrire Underwood, un Fairlight et deux EMS, claviers divers et racks d’expandeurs, pâte à papier, tuyaux rouillés, altuglass et carcasses métalliques. Entre le laboratoire high tech et la brocante des Puces, les instruments conçus par LAG expérimentent de nouvelles formes de visualisation de la musique électronique, inventent une gestualité, une ergonomie, un confort de jeu spécifiques à la lutherie électronique. Aboutissement d’un concept, tour de force technique et humain, synergie des volontés, Docklands, par sa démesure comme par l’enfer technique qu’il représente, reste une expérience ultime, dure, traumatisante.

1989 : LE TEMPS DE LA REFLEXION De nouveaux projets se forment. Le désert australien ? La fosse du Pacifique ? Le sommet de I’Himalaya ou le coeur de la forêt amazonienne ? La lune ou le Parthénon ? Le Tadj Mahall ou Paris ? Chut… Jean-Michel rêve déjà de ses prochains concerts…

1989 : LE TEMPS DE LA REFLEXION De nouveaux projets se forment. Le désert australien ? La fosse du Pacifique ? Le sommet de I’Himalaya ou le coeur de la forêt amazonienne ? La lune ou le Parthénon ? Le Tadj Mahall ou Paris ? Chut… Jean-Michel rêve déjà de ses prochains concerts…

C. J.

HÉLÈNE DREYFUS : LES DÉBUTS AU GRM

“Le GRM, c’est des gens qui mettent des skis pour la première fois et qui arrivent à faire du slalom. . . .” Hélène Dreyfus a connu Jean-Michel Jarre au Groupe de Recherches Musicales. Un témoignage inattendu sur le futur créateur d'” oxygène “, entre une paire de ciseaux et un gros Moog…

Hélène Dreyfus est entrée au GRM en septembre 1968, Jean-Michel Jarre en janvier 1969. Il y est resté deux ans, après avoir joué dans des groupes de collèges, et fait des expériences de studio dans sa cave. En arrivant au GRM, il a eu la possibilité d’avoir des bandes, des studios, des magnétos et un peu de matériel : « Pour lui, le GRM, c’était une façon inhabituelle de présenter l’écoute… »

Le musée de l’Homme nous avait confié un stock de bandes de musiques ethniques. En les recopiant, on les a écoutées. Jean-Michel s’est passionné pour la voix plus que pour les instruments. On avait chacun notre stock de bandes, mais lui s’appropriait toujours les bandes de voix. On ne parlait pas en termes de notes, mais d’amas de sons, d’objets sonores. Il disséquait ces voix et a découvert une matière sonore nouvelle, bien avant qu’on parle de métissage, d’échantillonnage. « Zoolook » est la continuation de ce travail.

II a découvert les premiers synthétiseurs au GRM ?

Il y avait un studio avec le grand Moog, réserve aux compositeurs établis : François Bayle, Guy Reibel, Parmegiani. Au bout de deux mois, Jean-Michel travaillait déjà dans ce studio. Ce qu’il a sorti du Moog au bout de cinq minutes, c’était de la musique, alors que les autres faisaient beaucoup plus « cric crac boum! » Pour lui, c’était instinctif… Je pense que Parmegiani et Bayle l’ont laissé faire parce qu’ils l’ont quand même reconnu comme un vrai musicien. Jean-Michel a pris des années d’avance sur les autres au GRM. Nous on était dans de petits studios avec deux ou trois magnétophones à quatre pistes, et on se débrouillait avec nos bandes et nos ciseaux : « Je te coupe un son, etc. » On devait faire des compositions qui ne devaient jamais excéder cinq ou six minutes. La première fois que Jean-Michel a présenté une oeuvre, c’ était superbe. Schaeffer a dit : « Mais vous composez comme votre père ! » II s’amusait à prendre des voix, à les mettre sur d’autres pistes, les filtres, couper dans un son pour pouvoir l’intégrer dans un autre…

Jean-Michel quitte ensuite le GRM…

II a eu alors son petit studio chez sa mère, où la table de mixage était faite dans une boîte à chaussures : il avait trois Revox. C’était une époque de débrouillardise… II retravaillait les voix comme des objets : elles offraient un matériel sonore diffèrent de celui des signaux électriques, beaucoup plus riche et complexe. Des le départ, il cherchait à moduler, à avoir des nuances, de l’expressivité. C’était très difficile avec les machines de l’époque, avec les ciseaux, ce n’était pas évident non plus. II a aussi acheté le VCS 3. Grâce au GRM, il a eu accès à un matériel unique. II a appris dans les meilleures conditions à utiliser cet appareillage. II a toujours manifesté une grande reconnaissance envers Pierre Schaeffer, son seul maître, mais on ne s’est jamais enorgueilli, par la suite, au GRM ou à I’IRCAM, d’avoir accueilli Jarre parmi les gens qui ont travaillé dans ces institutions…

En 1971, Jean-Michel réalise « A.O.R. »…

Schmucki a demandé à Jean-Michel d’écrire la musique pour son ballet, lors de la réouverture de l’opéra. L ‘électronique entrait dans le temple de la musique classique. C’est la première chose qu’il a faite dans son studio, avec sa boîte à chaussures et ses Revox. A l’Opéra, ce fut le scandale parmi les musiciens de la fosse, qui ont ouvert des bouteilles pendant les représentations et débranché les haut-parleurs. lIs riaient carrément de lui. Les danseurs, eux, étaient très contents: c’était une musique qui se dansait. Je me souviens de la générale : ce fut une vraie bataille d’Hernani !… Puis sont venus les premiers disques. . . Jean-Michel a fait La Cage, un succès très mitigé… Cette musique-là, a l’époque n’intéressait pratiquement personne… II a récidivé, en faisant un disque avec Samuel Hobo . A ce moment-là, j’ai commencé à travailler avec Francis Dreyfus. Je pensais que Jean-Michel devait signer un contrat, avoir une mensualité importante pour acheter du matériel et passer à un autre stade. Francis Dreyfus a compris cela. II avait une exclusivité sur les oeuvres de Jean-Michel, mais ne l’a jamais pressé à sortir quoi que ce soit. Jean-Michel a composé un disque superbe de musique d’environnement, « Deserted Palace ». Puis Francis a engagé la production d’un trente-trois tours avec Christophe. II n’y avait pas de parolier, j’ai donc propose Jean-Michel. Cela a donné « Les Paradis perdus »… C’est ainsi que tout a commencé…

Christian JACOB

suite